von Klaus Holzer

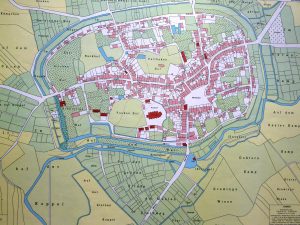

Das 13. Zeitzeichen des Kultur Kreises Kamen

am Donnerstag, 27. April 2017

Abb. 1: Dr. Falko Herlemann beim Vortrag

Abb. 1: Dr. Falko Herlemann beim Vortrag

Sehr erfolgreich verlief das 13. ZZ des KKK am 27. April 2017 im Haus der Stadtgeschichte Kamen. Immerhin 32 Zuhörer fanden sich im Saal des Museums ein, um Dr. Falko Herlemann aus Herne zu lauschen, der seinen Vortrag unter den Titel gestellt hatte, „Lucas Cranach der Ältere: Mehr als ein Maler der Reformation“. Und im Laufe des Abends wurde klar, wieviel mehr er war. Der uns Heutigen vor allem als Maler der Reformation geläufige Cranach war zugleich Kaufmann, Politiker, Diplomat, Drucker und Verleger, verstand sich aber zunächst als Handwerker. Und war vor allem vielseitiger Künstler.

Er wurde um den 4. Oktober 1472 (neuere Forschungen sprechen von 1475) in Kronach in Oberfranken geboren, des Hans Malers Sohn Lucas, der später seine Gemälde mit „Lucas Cranach“, was wohl heißen sollte: Lucas aus Kronach, signierte. Über seine Jugend ist kaum etwas bekannt, aber immerhin, daß Vater Cranach einmal eine deftige Strafe für „ungebührliches Verhalten“ seiner Söhne bezahlen mußte. Als nächstes ist er als Handwerkslehrling bekannt, ging dann „auf die Walz“ und war 1502 in Wien. Uns mag es verwundern, aber damals war der Künstler zuerst Handwerker, der während seiner Lehrzeit lernen mußte, seine Farben selber herzustellen (Ölfarben gab es noch nicht, die sind eine Erfindung aus der Mitte des 19. JH.): Pigmente zerkleinern, Malgrund vorbereiten, kurz alles, was der Maler später, wenn er seine Aufträge abarbeitete, brauchen würde. Erst nach der Wanderschaft durfte ein Geselle seine eigene Werkstatt eröffnen, was wegen der handwerklichen Zunftbindung aber immer noch mit Schwierigkeiten behaftet war.

1505 wurde Cranach Hofmaler des Kurfürsten Friedrich von Sachsen. Normalerweise ist das ein Knochenjob, weil man in den Hofalltag fest eingebunden war und u.a. die vielen Hoffeste organisieren mußte. Cranach jedoch hatte Glück, weil sein Brotherr ihm die Freiheit gab, sich auf seine Kunst zu beschränken und ihm sogar gestattete, seine Bilder auf dem freien Markt zu verkaufen.

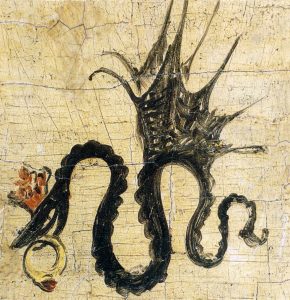

Abb. 2: Lucas Cranachs Wappen

1508 erhält er vom Kurfürsten ein eigenes Wappen, eine gekrönte und geflügelte Schlange mit einem Rubinring im Maul, dessen genaue Bedeutung bisher nicht ganz erschlossen ist. 1510 eröffnet er seine eigene Werkstatt. Zwei Jahre später heiratet er die Tochter des Gothaer Bürgermeisters. Er eröffnet einen Weinausschank, eine Apotheke, wird Verleger und freundet sich mit Martin Luther an. Sie werden so enge Freunde, daß Lucas Trauzeuge der Luthers wird und später auch Pate ihres ersten Kindes. Jetzt ist Lucas „angekommen“. Er wird Kämmerer in Wittenberg, Ratsherr und sogar von 1537 – 1544 Bürgermeister.

Abb. 3: Albrecht Dürers Porträt von Lucas Cranach

1524 trifft er Albrecht Dürer in Nürnberg, der ihn porträtiert. Zusammen mit dem Nürnberger Großmeister illustriert er eine Bibel für Kaiser Maximilian. Derweil treten seine beiden Söhne, Hans und Lucas, in seine Werkstatt ein.

1547 verliert „sein“ Herzog, jetzt sein dritter Dienstherr, Herzog Johann Friedrich der Großmütige, die Schlacht von Mühlberg gegen den Kaiser und wird erst nach Augsburg, dann nach Innsbruck in die Gefangenschaft geschickt, wohin Cranach ihm folgen muß.

Aus der Cranach-Werkstatt sind etwa 5.000 Gemälde bekannt, davon ca. 1.000 vom Meister selber. Hinzu kommen ca. 350 Zeichnungen und Holzschnitte und auch Kupferstiche. Es sind viele Dokumente überliefert, die detailliert Preise für seine Werke verzeichnen. Ein kleines Bild aus seiner Werkstatt kostet demnach nicht mehr, als der Wochenlohn eines Steinmetzen beträgt. Jedes Bild ist mit seinem Wappen signiert, gleichgültig, ob Cranach selber oder einer seiner Gesellen es gemalt hat, während Dürer nur seine eigenen Werke mit dem bekannten AD signieren ließ. Es wird schon hieran deutlich, wie sehr Cranach sich an Marktgesetzen orientierte.

Religiöse Themen:

Um 1500 sind religiöse Themen besonders beliebt und daher modern. Die Menschen waren tief religiös, kirchliche Regeln bestimmten ihren Alltag. Den dabei entwickelten Konventionen folgt Cranach zunächst, weicht aber dann davon ab und zeigt schon in seinem Frühwerk, daß er ein eigenständiger Künstler ist. Stehen in der Konvention z.B. die drei Kreuze von Jesus und den beiden Schächern frontal zum Betrachter, schafft Cranach eine ganz neuen Raumwirkung, indem er die beiden seitlichen Kreuze schräg stellt. Plötzlich entsteht ein Raum, eine neue Perspektive. Hinzu kommt eine besonders expressive Darstellung, Jesus leidet, die Darstellung besticht durch ihre Drastik.

Abb. 4: Lucas Cranach, Die Kreuzigung Christi

Abb. 4: Lucas Cranach, Die Kreuzigung Christi

Des weiteren legt er in seinen Gemälden die Landschaften ganz neu an, in mehreren Ebenen nach hinten gestaffelt, z.B. im Bild des Hl. Hieronymus. Für seine Kurfürsten (es waren insgesamt drei: Friedrich der Weise, Johann der Beständige und Johann Friedrich der Großmütige) schuf er Altar– und Marienbilder, die ganz konventionell die Hl. Sippe ins Zentrum stellen bzw. Maria, er, der Maler der Reformation! Doch plötzlich tauchen bei ihm auf den Außenflügeln reale, wiedererkennbare Menschen auf: Kurfürsten, Kaiser usw. Damit beginnt Cranachs Porträtmalerei, in der er ganz deutlich die neue Zentralperspektive verwendet.

Überraschenderweise finden sich bei Cranach auch richtiggehende Kopien z.B. von Hieronymus Bosch. Dazu muß der heutige Betrachter wissen, daß es damals erstens kein Urheberrecht gab und zweitens das galt, was chinesische Kopierer heute noch zu ihrer Entschuldigung vorbringen: eine Kopie ist Ausdruck von Hochachtung für die Qualität des Originals. Cranach aber geht einen Schritt weiter, er betrachtet seine Kopien als Motivkästen für zukünftige Gemälde und verwendet motivische Elemente von Bosch in späteren Gemälden zur Illustration z.B. der Hölle.

Besonders häufig finden sich bei Cranach Doppelporträts, z.B. eine Professor und seine Frau mit den typischen Attributen: Mütze, Buch und Pelzkragen bzw. Haube und Brokatbesatz; einen Adligen mit Schwert und Jagdhund und seine Frau mit ihrem Hündchen, dem Symbol ehelicher Treue. In solchen Symbolen erzählt der Künstler die Geschichte der Porträtierten.

Was sich schon in den Mariendarstellungen und vielen Altarbildern andeutete, findet auch auf der aktuellen Ebene statt: der Lutherfreund Cranach porträtiert 1526 Kardinal Albrecht von Brandenburg, der ein erklärter Gegner Luthers ist und schließlich sogar ein Kirchenverfahren gegen ihn einleitet. Cranach verhält sich hier als Handwerker und Kaufmann, nicht anders als ein Tischler, der Bänke für eine Kirche anfertigt. In den Gemälden wird erkennbar, daß Cranach bestimmte immer wiederkehrende Bildelemente zur Gestaltung verwendet, was die quasi-industrielle Produktionsweise seiner Werkstatt erst ermöglicht.

Antike Themen:

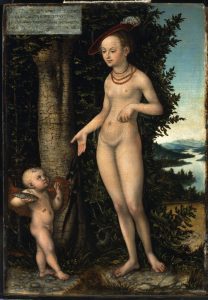

In Italien hatte die Renaissance längst ihren Höhepunkt erreicht oder gar überschritten, als Cranach zu malen anfing. Italienische Künstler hatten die antike griechische Mythologie wiederentdeckt, vor allem in den überkommenen griechischen Skulpturen oder den erhaltenen römischen Kopien. Cranach war der erste, der diesen Trend in Deutschland aufgriff. In vielen Bildern gestaltete er „Apollo und Diana“, „Venus und Amor“ usw. Es fällt auf, daß seine Frauenkörper wenig anatomische Ähnlichkeit mit richtigen Frauenkörpern aufweisen, aber es gab damals eben keine Aktmodelle, nach denen man hätte zeichnen und malen können, nur Skulpturen, und da waren Frauen meist, zumindest teilweise, bekleidet. Ganz anders die männlichen Körper. Hier konnte die griechische Skulptur als Modell dienen. Männliche Nacktheit war für die Griechen normal.

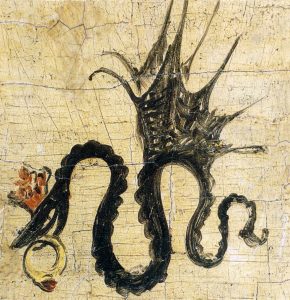

Abb. 5: Lucas Cranach, Venus & Amor

Abb. 5: Lucas Cranach, Venus & Amor

Cranachs Frauengestalten tragen immer eine modische Frisur, idealisierte Landschaften bilden den Hintergrund. Und damit er dem Markt genügen kann, fertigt er Schablonen an, die als Versatzstücke für viele Gemälde verwendet werden können, was den Arbeitsprozeß wesentlich beschleunigt: „Apollo und Diana „ fünf Mal, „Venus und Amor“ gar 30 Mal. Der Markt verlangte danach, die Werkstatt mußte bezahlt werden, seine Lehrlinge und Gesellen verlangten regelmäßigen Lohn. Und dabei variierte er. Amor war nicht nur der Knabe, der Liebespfeile abschoß, sondern auch der Honigdieb, der, von den Bienen geplagt, flehentlich zu seiner „Mama“ Venus aufschaut. So transportiert er das antike Motiv in seine Gegenwart. Er ist aber ein zu guter Maler, als daß er 30 Mal bloß kopiert hätte. In den zahlreichen Variationen entstehen immer wieder originale Kunstwerke.

Abb. 6: Lucas Cranach, Liegende Quellnymphe

Abb. 6: Lucas Cranach, Liegende Quellnymphe

Andere antike, immer wiederkehrende Motive: die „Liegende Quellnymphe“ (22 Mal), die in ihrer räkelnden Nacktheit fast schon pornographisch wirkt; das „Urteil des Paris“, das er in eine thüringische Phantasielandschaft stellt; die „Drei Grazien“ u.a.

Abb. 7: Lucas Cranach, Drei Grazien

Abb. 7: Lucas Cranach, Drei Grazien

Allegorische Bilder/ Themen:

Hierher gehören Themen wie das „Paradies“, das „Goldene Zeitalter“ u.ä., die Projektionen dieser Zustände in die Zukunft darstellen. Mensch und Tier leben in Frieden, der Löwe frißt das Lamm nicht. Oder „Caritas“, die Nächstenliebe, kümmert sich als Frau um viele Kinder – das Publikum will so etwas und kauft es.

Bilder der Reformation:

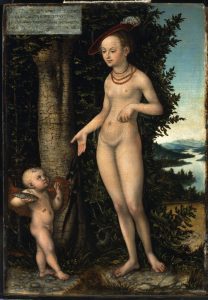

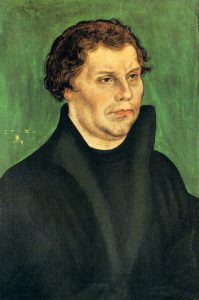

Es sind vor allem die vielen Porträts seines Freundes Martin Luther (und seiner Frau Katharina). Am Anfang steht der Kupferstich, der Luther als Augustinermönch darstellt, als einen hageren Menschen mit Tonsur. Auch dieses Motiv wird mehrfach variiert: Luther mit Hemd, in einer Nische usw., als Kupferstich, weil dieser hohe Auflagen ermöglichte. Und daraus erwuchs die weite Verbreitung, die Werbung für die Reformation mit sich brachte, gar Propaganda. Martin Luther, der Reformator, ist in Wort und Bild überall präsent. Cranach illustriert Luthers Schriften, seine Flugblätter und Bücher, die alle in hohen Auflagen erscheinen. Buchdruck und Cranach werden für die Reformation enorm wichtig.

Daß es auch viele Kopien dieses Kupferstichs gibt, ist leicht daran zu erkennen, daß identische Abbildungen seitenverkehrt auf dem Markt waren, was an der Technik des Kupferstichs liegt. Diese Kopien werden aber auch vom jeweiligen Kopierer verändert: der Reformator, vom heiligen Geist beflügelt, mit einer Art Heiligenschein dargestellt usw.

In der zweiten Phase wird der Mönch vom Junker Jörg abgelöst. Kurfürst Friedrich der Weise hatte Luther auf der Rückreise vom Wormser Reichstag entführen und vor Kaiser und Papst in Sicherheit bringen lassen. Auf der Wartburg übersetzte „Junker Jörg“ dann in nur 11 Wochen das NT. In diesen Darstellungen wird die konventionelle Ikonographie angewendet: der bärtige Junker verfügt über ein Schwert.

Erst in der dritten Phase dominiert Martin Luther, der Reformator, nun nicht mehr der hagere und asketische Mönch, sondern der wohlgenährte Reformator und Ehemann, dem das Bier gut schmeckt, das sein „Herr Käthe“ ihm braut.

Abb. 8: Doppelporträt Martin & Katharina Luther

Abb. 8: Doppelporträt Martin & Katharina Luther

Cranach malt Hochzeitsbilder und eine Reihe Doppelporträts der Luthers. Etwa alle zwei Jahre entsteht so ein Gemälde, in der Form eines 9,5 cm großen Medaillons, immer mit den typischen Merkmalen des Arbeitens mit Schablonen: während die Gesichter altern, bleibt ihre Kleidung gleich. Ein Doppelporträt gibt es auch von Luther und seinem wichtigsten Mitarbeiter Philipp Melanchthon. Es steht ganz in der Tradition der Doppelporträts des Ehepaars Luther, indem es die enge Beziehung zweier Menschen zum Ausdruck bringt.

Die Reformation:

Lucas Cranach der Ältere besitzt quasi ein Monopol auf Martin Luther und die Reformation.

Cranach ist der Drucker und Illustrator der Reformation, ohne ihn hätten wir keine bildliche Vorstellung jener Zeit, sei es von frühen Bibeln, Flugblättern oder Porträts. Vor allem die farbigen Illustrationen waren sehr aufwendig, da Text und Bild nicht zusammen gedruckt werden konnten und von Hand koloriert werden mußten. Eine Auflage von 3000 Stück verlangte also eine gewaltige Kraftanstrengung, und das mußte zu einem erschwinglichen Preis geschehen. Wer lesen konnte, konnte sich in der Regel so etwas leisten. Durch Cranach wurde die Reformation zum ersten großen Medienereignis der Geschichte. Zusammen mit den vielen anderen Druckern und Nachahmern und Kopierern wurden Graphiken und Flugschriften zu Hunderttausenden gedruckt und vertrieben. Was natürlich einen gewaltigen Alphabetisierungsschub erzeugte.

Abb. 9: und die Ehebrecherin

Abb. 9: und die Ehebrecherin

Daß Cranach auch thematisch revolutionär sein konnte, zeigt z.B. sein Gemälde „Christus und die Ehebrecherin“, die, wie es biblisch belegt ist, gesteinigt werden soll. Der häßliche Mann am linken Bildrand hält die Steine bereits in der Hand, doch Jesus begnadigt sie. Oder das Bild mit Christus und einer Gruppe Kinder. Sie sind in seiner Darstellung nicht mehr mit der Erbsünde belastet, sündige Menschen von Geburt an, sondern unschuldige Kindlein, reine Seelen. Eine radikale Abkehr von der tradierten katholischen Lehre.

Es muß immer wieder betont werden, daß Cranach kein Ideologe war, sondern in seinem eigenen Verständnis Handwerker. Weil seine Brotherren, die Kurfürsten, die vermutlich größte Reliquiensammlung der Welt hatten, die sie im wohl ersten „Museum“ in Deutschland ausstellten, damit ihre Untertanen dorthin pilgern konnten, stellte er dafür Reklamezettel her. Das war ein Auftrag wie andere, Reformation und Freundschaft mit Luther hin oder her. Dieser Handwerker – Künstler bewies immer wieder seine Unabhängigkeit von Kirche, Bischof, Kaiser, den Mächten seiner Welt. Und begann ganz beiläufig, wenn auch nicht bewußt, die Emanzipation des Künstlers vom Handwerk und leitete ein völlig neues Selbstverständnis des Künstlers ein.

Abb. 10: Lucas Cranach im Alter von 77 Jahren, von seinem Sohn Lucas vollendet oder gemalt

Abb. 10: Lucas Cranach im Alter von 77 Jahren, von seinem Sohn Lucas vollendet oder gemalt

Wie anregend der Vortrag war, zeigte sich anschließend in der Diskussion, in der ganz unterschiedliche Themen zur Sprache kamen: individuelle Beobachtungen an Gemälden, „Hexen“, Gegenreformation, Reformation oder Revolution, Luther und die Ablaßbriefe, 95 Thesen an der Kirchentür oder nicht, Maler und Handwerker, Nacktheit – Keuschheit – Unschuld in den Gemälden. Ein ergiebiger Abend.

Nachbemerkung: Am Ende seines Vortrags wies Herlemann auf eine lustige und bizarre Einzelheit hin. Teil des Lucas-Cranach-Grabes in Wittenberg ist eine Tafel, die ein Versehen oder eine Flüchtigkeit oder einen Fehler enthält. In der lateinischen Umschrift des Grabsteins in Wittenberg heißt es (ins Deutsche übersetzt): „Der schnellste Maler und Wittenbergs Bürgermeister, der seiner Tugend wegen drei sächsischen Kurfürsten und Herzögen lieb und teuer war.“ (Nach Meinung einiger Forscher beruht das Wort celerrimus – der schnellste – allerdings auf einem Schreibfehler in der Ausführung und sollte eigentlich „celeberrimus“ – der gefeiertste – heißen.

KH

Abb. 1: Klaus Holzer

alle anderen Abb. entstammen Wikipedia