von Klaus Holzer

Es gibt ein eigenes Genre Großstadtlyrik, entstanden zu Beginn des deutschen Kaiserreiches, als das Land sich anschickte, die Industrielle Revolution zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu machen. Überall entstand Industrie, Arbeitsuchende strömten aus den ländlichen Provinzen des Reiches in die Städte und machten sie zu Großstädten. Dieses Wuchern der Bevölkerungszahlen provozierte die Naturalisten Otto Erich Hartleben und Johannes Schlaf u.a., das damit aufkommende neue Lebensgefühl – Vermassung, soziales Elend und die Vereinsamung des Einzelnen inmitten der Masse in den Großstädten – in ihren Gedichten zu beschreiben.

Bereits 1903 erschien die erste Anthologie deutschsprachiger Großstadtlyrik, die sich nicht mehr objektiv mit dem Thema befaßte, sondern es aus der subjektiven Sicht des einzelnen darstellte.

1920 änderte sich der Tonfall radikal, als Gedichte der Expressionisten im Sammelband „Menschheitsdämmerung“ Endzeitgefühle und Fortschrittsvisionen miteinander verbanden, als Gegenpole das eine ohne das andere ohnehin nicht denkbar, schon gar nicht, weil der Erste Weltkrieg gerade zu Ende gegangen war.

1931 dann waren es die Protagonisten der „Neuen Sachlichkeit“, die politische, soziale und wirtschaftliche Themen in ihrer Lyrik verarbeiteten.

Mit dem Beginn des Nationalsozialismus kam dieses Genre an sein Ende.

Kamen ist keine Großstadt, doch gibt es Lyrik, die sich ganz besonders mit unserem Städtchen beschäftigt. Es finden sich unter den Autoren keine Namen wie Kästner, Lichtenstein, Rilke, Trakl, Brecht, Heym, Benn, Ringelnatz oder Kalèko, dafür erscheint Kamen aber auch nicht als alles verschlingender Moloch, in dem nur monotones, eingeschränktes, d.h., unfreies Leben möglich ist. Kamen wird als liebenswertes Städtchen dargestellt, mit seinen Eigenheiten, seinen typischen Bauwerken. Und eigentlich geht es nirgends ohne den schiefen Turm, der in seiner Monumentalität auch heute noch stadtbildprägend ist. Immer spiegelt sich die Liebe des Autors zu seiner Heimat wider, immer wird gereimt, auf diese Weise das harmonische Grundgefühl betont. Und meist wird Kamen auch bewußt in Westfalen verortet.

In der Einleitung zu dem folgenden Gedicht heißt es 1956 in „Heimat am Hellweg“, dem Vorläufer des Heimatbuches des Kreises Unna: Aus „vereinter Liebe zur Poesie und Geographie“ hat Carl Hengstenberg, weiland Pfarrer zu Wetter in der Grafschaft Mark, im Jahre 1819 bei Bädecker in Essen seine „Geographisch-poetische Schilderung der Provinzen Westfalen und Rheinland“ erscheinen lassen. Mit Vergnügen ist diese gereimte Landeskunde noch heute zu lesen. Wir entnehmen dem kunstvollen Werk die folgenden Strophen, aus denen zuletzt auf Notgeldscheinen nach dem ersten Weltkrieg öffentlich im Hellwegkreis zitiert wurde.“ D. Schr.

Pfarrer Johann Heinrich Karl Hengstenberg (1770 – 1834) war ab 1799 einige Jahre Prediger an der Fröndenberger Stiftskirche.

Wo sich die Ruhr durchs Tal der Weiden windet,

Die Lenne schnell durch Hochgebirge rauscht,

Die Lippe still den Weg zum Rheine findet,

Die Emscher durch Getreideebnen lauscht,

Wo an der Volme laut die Hämmer schallen,

Wie an der Enn’pe lebensvollem Rand,

Wo Zesicke und Ahse langsam wallen,

Da ist Westfalens Mark, ein schönes Land.

.

Die Kohle wird in Erdennacht gegraben

Und röthlich strahlt die sichre Feuerglut,

Leicht schwimmt die köstlichste der Landesgaben

Zum fernen Rheine auf des Hauptstroms Flut.

Reich fließt zu Königsborn des Salzes Quelle,

Sie rinnt zu Sassendorf im Korngefild;

Im Süderland trinkt aus des Baches Welle,

Aus der Forelle Aufenthalt das Wild.

.

Schwer zieht in Unna ein der Erntewagen,

Reich fließt der Salzquell zu in Königsborn,

Hier winkt ein Soolenbad in heitern Tagen,

Hier träufelt manche Wand von schwarzem Dorn.

Gleich Unna baut sein Feld das nahe Camen,

und hat wie Piesa seinen schiefen Turm.

Der Bürger streut voll Hoffnung reichen Samen

Die Zesicke bleibt ruhig selbst beim Sturm.

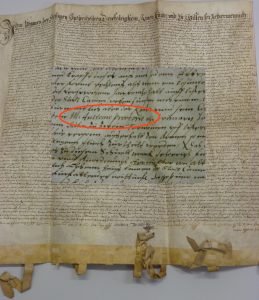

Ein wenig abgewandelt und illustriert von „J. Simon“* und „E. Rei.“* erscheint es im 20. Jh. in dieser Form:

Abb. 1: Kamener Heimatspruch

Abb. 1: Kamener Heimatspruch

Offenbar begründet Hengstenberg damit eine Tradition, denn schon drei Jahre später erscheint im „Westdeutschen Musenalmanach“ für 1824, herausgegeben von Johann Baptiste Rousseau(1802 – 1867) ein „Trinklied“, das ausgerechnet den Märkern einen Hang zur Abstinenz andichtet. Da er sie am Ende aber auffordert, zu prüfen, wie weit er recht hat, vermutet er wohl nicht zu Unrecht, daß vom erwähnten „klaren Wasser“ der Märker vielleicht nur den Klaren trinkt und das Wasser wegläßt. Heinrich Heine jedenfalls stellt fest (s.u.), daß sie gut trinken und meint bestimmt nicht Wasser, sind sie doch gemeinsam mit Heine „unter die Tische gesunken“.

Abb. 2: In der Mark trink ich klares Wasser

Abb. 2: In der Mark trink ich klares Wasser

Der größte, der wohl je über Westfalen geschrieben hat, ist Heinrich Heine (1797 – 1856). Es fällt auf, wie sehr er die Westfalen schätzt. Am deutlichsten wird das wohl in der Formulierung „sentimentale Eichen“. Für ihn sind sie treu und wacker, stehen mit beiden Beinen auf dem Boden, doch hofft er, daß sie vor Helden und Heldentaten bewahrt werden, aber auch, daß die hübschen Mädchen unter die Haube kommen – bei Heine geht es nie ohne Ironie.

In Caput X (lat.: Abschnitt, Kapitel) von „Deutschland. Ein Wintermärchen“ (1844) heißt es: (zitiert nach: Heinrich Heine, Werke, Erster Band, S. 445f, Frankfurt/M. 1968)

Caput X.

.

Dicht hinter Hagen ward es Nacht,

Und ich fühlte in den Gedärmen

Ein seltsames Frösteln. Ich konnte mich erst

Zu Unna, im Wirtshaus erwärmen.

.

Ein hübsches Mädchen fand ich dort,

Die schenkte mir freundlich den Punsch ein;

Wie gelbe Seide das Lockenhaar,

Die Augen sanft wie Mondschein.

.

Den lispelnden westfälischen Akzent

Vernahm ich mit Wollust wieder.

Viel süße Erinnerung dampfte der Punsch,

Ich dachte der lieben Brüder.

.

Die lieben Westfalen, womit ich so oft

In Göttingen getrunken,

Bis wir gerührt einander das Herz

Und unter die Tische gesunken!

.

Ich habe sie immer so lieb gehabt,

Die lieben, guten Westfalen,

Ein Volk so fest, so sicher, so treu,

Ganz ohne Gleißen und Prahlen.

.

Wie standen sie prächtig auf der Mensur

Mit ihren Löwenherzen!

Es fielen so grade, so ehrlich gemeint,

Die Quarten und die Terzen.

.

Sie fechten gut, sie trinken gut,

Und wenn sie die Hand dir reichen

Zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie;

Sind sentimentale Eichen.

.

Der Himmel erhalte dich, wackres Volk,

Er segne deine Saaten,

Bewahre dich vor Krieg und Ruhm,

Vor Helden und Heldentaten.

.

Er schenke deinen Söhnen stets

Ein sehr gelindes Examen,

Und deine Töchter bringe er hübsch

Unter die Haube – Amen!

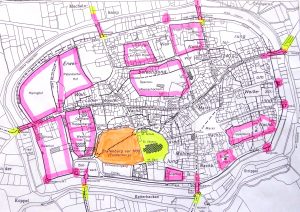

Zwischen Unna und Kamen bestand seit Jahrhunderten eine Rivalität, wie man sie zwischen Nachbarstädten oft findet. Kamen war im MA lange Zeit die reichere und stärkere Stadt: Man hatte mehr Burgmannshöfe, ein Stadttor mehr, hatte die längere Stadtmauer und eine Reihe Privilegien, deren sich Unna nicht rühmen konnte. Die eine Stadt maß sich immer an der anderen. Und man neckte einander, durchaus nicht nur freundlich. Riefen die Unnaer ihren Nachbarn spöttisch „Kömsche Bleier, Kömsche Bleier“ hinterher, revanchierten sich diese mit „Esel Unna, Esel Unna“. Dann jedoch ging Kamens Stern im Verlaufe des 16./17. Jh. unter (Krieg, Pest, viele Stadtbrände), und Unna rückte vor und gab diese Stellung im Verhältnis zu Kamen auch nicht mehr ab.

So verstand man es dort, wie die Kamener Zeitung im November 1927 berichtete, vor allem im 19. Jh. vorzüglich, Behörden und sonstige Anstalten in seine Mauern zu holen: Landwirtschaftliche Winterschule, Katasteramt, Kulturamt, Bergrevieramt u.a. Da kam es ganz schlecht an, daß Kamen plötzlich in dieser Beziehung auch Ehrgeiz bekam und es schaffte, das Bergrevieramt von Unna nach Kamen zu holen. Da war man in Unna äußerst ungehalten. Als Kamen sich dann auch noch erdreistete, einen offiziellen Protest gegen eine Verlegung des Landratsamtes von Hamm nach Unna einzulegen, erboste sich der Unnaer „Bürger E…“ so sehr, daß er ein Schmähgedicht gegen die Kamener in einer Unnaer Zeitung veröffentlichte:

Der Protest

.

Ein Bleier war versunken

Tief in Philosophie.

Sein Hirn sprüht Licht und Funken

Denn er war ein Genie.

.

Er gab dem Esel Dalles*

Und fand es unerhört,

Daß dieser, statt des Stalles,

Ein Landratsamt begehrt.

.

Ein jeder Bleier brummte

Ihm Beifall ernst und fest,

Die Seseke selbst summte

Bei solchem Sturm Protest.

.

Sogar der Kirchturm zeigte

Sich voll Respekt und tief

Er still sein Haupt verneigte,

Er steht noch heute schief.

*Armut, Not, Geldverlegenheit

Doch ließ die Antwort eines unbekannten Kameners nicht auf sich warten. Der reimte bissig zurück:

Des „Bleiers“ Antwort

.

Ist denn ein Bleier je versunken?

Nein, Esel, dies sahst Du nie!

Doch deines Hirnes Geistesfunken,

Die zieren wahrlich kein Genie.

.

Und hast du noch dazu den Dalles*,

Dann ist es wirklich unerhört,

Daß man statt eines Eselstalles

Ein hohes Landratsamt begehrt.

.

Und wenn der Bleier wirklich brummte,

– Er brummt noch öfter ernst und fest, –

Und wenn sogar die Ses’ke summte –

Das, Meister Langohr, war Protest.

.

Sogar der Kirchturm sich verneigte,

Er macht aus seinem Zorn kein Hehl.

Er neigt sein altes Haupt und zeigte

Dem Esel nur sein – Achterdeel.

.

Drum, Nachbar Esel, laß dir raten,

Dein „Kohl“ reicht nicht an uns heran.

Die Tauben werden erst gebraten,

Bevor man sie genießen kann.

1851 schrieb der Hofrat am Oberlandesgericht Hamm, Moritz Friedrich Essellen (1796 – 1882), in seiner „Beschreibung und kurzen Geschichte des Kreises Hamm und der einzelnen Ortschaften in demselben“ über Kamen:

„Einer Sage nach erhoben die Bewohner von Camen, als die Erbauung von Unna begonnen wurde, dagegen mit den Worten Einspruch: „dat is us to nahe“ und daraus soll sich der Name Unna gebildet haben“, was aber eher unwahrscheinlich ist. Volksetymologie wird so etwas genannt und ist in der Regel eine hübsche Geschichte, die zu erzählen sich lohnt und die Eingang in den örtlichen Erzählschatz findet, doch einer wissenschaftlichen Grundlage entbehrt.

Emil Busch* veröffentlichte im Westfälischen Anzeiger am 26.11.1943 folgendes Gedicht auf Platt, das damals wohl noch von den meisten Kamenern gesprochen, mindestens aber verstanden wurde. Er personifiziert den schiefen Turm, macht ihn zum liebevollen Beobachter, dem seit dem MA vom Treiben der Kamener in den Straßen und Gassen des Städtchens nichts entgeht.

De scheiwe Turm van Komen

.

In welke Strote man auk steiht,

et süht de scheiwe Turm –

un wat do um de Wiäge geiht,

hei weit en Liäwenssturm!

.

Domet hei bietter liuschen kann.

het hei sik sachte döppt –

diu meinst, hei wüßte nichts dovan,

gläuf jo nich, dat hei schlöppt!

.

Hei hiät all manchet leiwe Johr

dat Spielwerk sich beseihn,

bläos dat hei schweigen deit dovan –

dorüm kast diu die frein!

.

Op’t Liuschen da iss hei bedacht,

vannt Oller an de Tiet, –

doch nimm en biettken di in acht,

dat hei nich alles süht!

Übersetzung:

.

In welcher Straße man auch steht,

Das sieht der schiefe Turm –

Und was da auf den Wegen g’schieht,

Es weht ein Lebenssturm!

.

Damit er besser lauschen kann,

hat er sich leicht geneigt –

Du meinst, er wüßte nichts davon,

glaub ja nicht, daß er schläft.

.

Er hat so manches liebe Jahr

die Spielereien sich besehn

bloß daß er schweigen tut davon –

Darüber kannst du dich doch freu’n!

.

Aufs Lauschen, da ist er bedacht,

von alters her bis heute hin –

Doch nimm ein bißchen dich in Acht,

daß er nicht alles sieht.

KH

Nachträgliche Anmerkung:

Wolfgang Freese bietet für Z.4 folgende Übersetzung an:

„Er kennt einen Lebenssturm.“ „weit“ wird als „kennen, wissen“ verstanden, was auch mit der Lautentwicklung übereinstimmt:

t → s (vgl. water → Wasser). Diese Zeile würde dann also bedeuten: Er kennt/weiß etwas vom Leben. Was auch gut zur letzten Zeile des Gedichts passen würde.

Die 1000 Jahre zwischen 1933 und 1945 stellten in fast jeder Hinsicht eine Zäsur dar, gedichtet wurde aber auch danach noch. Kamen war zu beträchtlichen Teilen zerstört. Viele Leute waren in den Bombennächten zu Tode gekommen, viele Häuser zerstört, und Flüchtlinge aus dem Osten strömten in die Stadt. Da paßte es wunderbar, als man 1948, kurz nach der Währungsreform, eine Feier zum 700-jährigen Bestehen Kamens als Stadt feiern konnte. Ja, wenn’s denn so gewesen wäre.

Es ist heute nicht mehr feststellbar, ob die Kamener nach einer Gelegenheit suchten, solch eine Feier zu veranstalten, um ihrer Stadt eine Perspektive für die Zukunft zu geben oder ob es nur der versehentliche Zahlendreher war, der sie die 700-Jahrfeier 1948 statt 1984 feiern ließ. Und dabei gibt es eigentlich kein festes Datum, das die Erhebung Kamens zur Stadt belegt. Fest steht nur, daß das erste Stadtsiegel aus dem Jahre 1284 stammt und es da bereits 40 Jahre lang die Stadtmauer gab.

Gleichgültig, wie es nun wirklich war – es wurde wieder gedichtet. Zur 700-Jahrfeier 1948 erschien das folgende Gedicht von Pfarrer Friedrich Hagemann (17.10.1900 – 7.7.1987) im Festheft:

Unsere alte Stadt

.

Eng sind die Winkel und die Straßen,

die Häuser verwittert und alt,

in denen die Väter schon saßen.

Der Schritt der Vergangenheit hallt.

.

Marktplatz und Rathaus inmitten,

ganz nahe der schiefe Turm,

durch ihn wohl gedeckt, ist erstritten

der Sieg oft im härtesten Sturm.

.

Stand nicht die Burg dort des Grafen? –

Die Wehren sind längst gesprengt.

Weit offen die Tore dem Braven,

der ehrlich und rechtschaffend (sic!) denkt.

.

Gerber und Schuster weit trugen

den Namen der Stadt ins Land,

der Ruf von dem treuen und klugen,

dem fleißigen Handwerkerstand.

.

Neben den Bürgern die Bauern,

bestellten, so zäh, das Feld.

Ihr Hof in dem Schutze der Mauern,

die Äcker im freien Gezelt.

.

Brach eine größere Stunde

dann an für die kleine Stadt!

Da drunten im düsteren Grunde

verborgen sie Schatzkammern hat.

.

Sind zu ihr Knappen gezogen,

die trieben den tiefen Schacht,

sie spannten der Querschläge Bogen.

Zu Tag ward die Kohle gebracht.

.

Da ist die Stille vergangen:

Du, Kamen, bist Bergmannsstadt.

Jahrhunderte in die erklangen.

Glück denn zur ferneren Tat!

Lediglich am Ende der ersten und der zweiten Strophe klingt vielleicht unterschwellig die jüngste Vergangenheit durch, sonst bezieht der Dichter sich ausschließlich auf die frühe Vergangenheit. Sicher ist sicher.

1958 feierte das Städtische Neusprachliche Gymnasium Kamen ganz offiziell sein 100-jähriges Bestehen. Damit war man eigentlich recht bescheiden, kann man doch, mit einigem Recht, auch eine mehrhundertjährige Vergangenheit annehmen, wie es Bürgermeister Beckmann und Stadtdirektor Heitsch in ihrem Geleitwort zur Festschrift tun: „… und schließen auch die Präzeptoren der alten Lateinschule, die sich bis in die vorreformatorische Zeit zurückverfolgen läßt, mit ein.“ Hier schließen sie das 16. Jh. und den ersten nachgewiesenen Rektor der damaligen Kamener Lateinschule, Antonius Praetorius (vgl. Artikel Antonius Praetorius), mit ein. Offenbar waren damals mehr Leute darauf eingestimmt, Gedichte zu konkreten Themen und Anlässen zu schreiben, denn wieder erschien in der Festschrift ein Gedicht, dieses Mal verfaßt von Karl („Pömm“) Schulze-Westen (23.5.1886 – 22.12.1969), der von 1916 – 1953 an der Kamener Schule* unterrichtete, zuletzt als Oberstudienrat:

Die alte Schule

.

Ein Epilog

.

Ihr wandted heute sinnend Euren Blick

zurück; und was die Schule einst gewesen,

und was die Gegenwart bewirkt und will:

auf diesen Blättern habt Ihr es gelesen.

.

Die Schule ist nicht Haus nur oder Raum –

gewechselt haben sie im Gang der Zeiten;

durch immer andere Pforten sah man hier

die Jugend froh zum Quell des Wissens schreiten.

.

Es wandelten der Name sich, die Art,

der Plan und Weg, die zeitgebundnen Normen;

doch eines blieb sich gleich als Sinn und Ziel:

in Geist und Zucht ein Menschenbild zu formen.

.

Es zieht durch manch Jahrhundert schon sich hin

der Schulgeschlechter lange Ahnenreihe,

und stets aufs neue hat die Jugend hier

gespürt des strengen Denkens Hauch und Weihe.

.

So traten sie von dieser Schule her

voll Zukunftsplänen hin ins freie Leben

und bauten freudig weiter auf dem Grund,

den Lehrer schufen, nun in eignem Streben.

.

Verschieden wurde ihres Schicksals Bahn:

der eine stieg, ein andrer ist gesunken;

und mancher hat in früher Jugendzeit

des Schlachtentodes bittren Kelch getrunken.

.

Die Stätte, wo die Burg einst stand, ist leer –

der neuen Zeit Symbol sind Zechenschlote;

und nur der Kirchturm, fest aus Quaderstein,

verblieb als grauer Zeiten letzter Bote.

.

Du, Schule, aber, aus der gleichen Zeit

entstammt, wirst auch im Takt der Stahlmaschinen,

der unsre Tage ruhelos durchpulst,

in dieser kleinen Stadt dem Ganzen dienen.

In seinem Buch von 1997 „Wenn ein Bergwerk erzählen könnte …“ erzählt Günter Stahlhut (2.7.1943 – 10.6.2007) die Geschichte der Zeche Monopol und erläutert ihre Bedeutung für Kamen. Sein Buch ist voller Wehmut über das Ende des Bergbaus in Kamen und auch er kann sich nicht enthalten, ein Gedicht ans Ende seines Buches zu setzen. Er nimmt die Position „seiner“ Zeche ein und reimt in der Ich-Form, wie schon Emil Busch zuvor, personifiziert „seine“ Zeche, zeigt seine enge Verbundenheit, ja seine Identifizierung mit ihr, bringt eine politische Stellungnahme zu Papier:

Zum Abschied

.

Tod und Sterben liegt nicht in unserer Macht,

doch daß es mich so schnell ereilt, hätte ich nicht gedacht.

Ich fühlte mich wohl, ich war gesund,

trotzdem kam für mich das Aus, ganz ohne Grund.

Unter dem Namen Monopol war ich bekannt,

mit meinen Schächten nach Grillo und Grimberg benannt.

Ich gab den Menschen hier Arbeit und Brot,

nur helfen konnte ich ihnen nicht, in ihrer Not.

Der falschen Politik waren sie unterlegen,

denen verzeiht man nicht, noch wird man ihnen vergeben.

Mein Name war gut und weithin bekannt

und meine Kumpels sind für mich gerannt,

haben gemahnt und demonstriert,

haben sich ihrer Meinung nicht geniert,

um mich am Leben zu erhalten

und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Doch die Ohnmacht, die Sorgen drücken schwer,

hieß es doch bald, man wollte mich nicht mehr.

Undank ist der Welten Lohn und Preis,

wen kümmern hundert Jahre Kumpelschweiß.

Wo sind die Freunde geblieben, wo sind sie hin,

wer gab ihnen Verrat und anderen Sinn.

Ich bin des Kämpfens müde und lege mich zur Ruh,

deckt ihr mich, mit Eurem Gedenken, auf meinem Sterbebette zu.

Vergeßt mich nicht und meinen Lebenslauf,

ich wünsche Euch allen, von Herzen „Glück auf“!

Folgendes Gedicht nimmt nicht explizit Bezug auf Kamen, doch ist es hier entstanden und preist die Kamener Molkerei, an die sich heute kaum noch jemand erinnert (vgl.a. Artikel „Westicker Straße“).

Dieses Gedicht ist der Festschrift „60 Jahre Molkerei“ vorangestellt, deren Jubiläum am 25. Oktober 1950 begangen wurde. Der Name des Autors wird nicht genannt, doch ist der Text recht interessant, weil der Tonfall noch ganz eindeutig der der alten Zeit ist, die noch nicht lange vorbei war.

Prolog

.

DAS WERK

.

In 60jährigem harten Ringen

Das schöne Werk schuf Bauernfleiß,

Die Opfer, Not und der Gegenwillen

Bezwang am Ende doch der Bauernschweiß.

.

Schwer war das Werk, das die Väter einst begannen,

schwer war die Last und schwer die Saat,

Doch ihre Saat trägt nun reichlich Samen

Und lohnte Gott der Väter gute Tat.

.

Und wenn wir einst von hinnen scheiden

Stehn soll das Werk, das der Bauer schuf

Es soll dem Bauer nimmermehr entgleiten

Drum horchet auf der Mahner Ruf.

.

Das Werk soll fernerhin begleiten

Echt deutsche Einigkeit und Treu

Und Friede auch, in allen Zeiten

Dies unser Wunsch zum Geburtstag sei.

Kamen führte früher „Westfalen“ auch als Bestandteil der postalischen Adresse: (21 b) Kamen i. Westf., es definierte sich immer deutlich als westfälisch, und die Westfalen verstanden sich schon immer als ganz eigener Volksstamm. Westfälischer Schinken und Pumpernickel sind westfälische Köstlichkeiten, doch dürfen auf keinen Fall die dicken Bohnen mit Speck vergessen werden. Über sie gibt es sogar ein Gedicht, geschrieben vom Dortmunder Verleger und Schriftsteller Karl Prümer (1846 – 1933), „dem plattdeutschen Dichter der westfälischen Mark“.

Lob der Dicken Bohnen

.

Ihr Lieben, die ihr scharenweise

jetzt aus den samt’nen Zellen springt,

ihr seid’s wohl wert, daß man euch preiset

und euch ein frohes Liedchen singt.

Des Sommergartens gold’ne Kronen

seid ihr, beliebte Dickebohnen.

.

Wenn sie gleich schmucken Kavalieren,

mit Helm und Harnisch angetan,

auf blanker Schüssel paradieren,

fängt nicht das Herz zu hüpfen an?

Seht doch, wie lieblich sie uns winken,

mit dem Kumpan, dem warmen Schinken.

.

Es sehnet sich nach euch ein Jeder,

sei jung er, alt, arm oder reich.

Der Jan liebt euch im Wams von Leder,

Marie im Hemdchen zart und weich.

Wer kein Porz’llan hat, speist von tonen

Geschirren euch mit Lust, ihr Bohnen.

.

Kenn’ keine Speise, die so deftig

den Körper nährt und ihn macht stark.

Drum sind die Menschen auch so kräftig

bei uns, hier in der Grafschaft Mark.

Viel rüst’ger als in heißen Zonen,

wo nicht gedeihn die Dickebohnen.

.

Wenn ich den schweren Hammer schwinge

von morgens früh, bis’s Mittag ward,

so bin ich gleichwohl guter Dinge,

weiß ich doch, was nun meiner harrt:

die Frau wird meinen Fleiß belohnen

mit schwarzgeköppden Dickebohnen.

.

Ihr Erdengötter auf den Thronen,

ihr seid doch wirklich übel dran,

denn ihr kriegt niemals Dickebohnen,

die hier erfreun den Handwerksmann.

Die Ananasse und Melonen, –

was sind sie gegen Dickebohnen!

.

Im Gasthof speist’ ein Herr aus Brüssel,

der – denkt euch! – kannte sie noch nicht.

Da bracht’ der Kellner eine Schüssel,

auf welcher dampfte das Gericht:

„O, wie das schmeckt! Hier möchte’ ich wohnen,

im schönen Land der Dickebohnen.“

.

Manch Schlanker unter den Notabeln

(Kenn’ manchen Bürgermeister auch)

wünschet sich einen respektablen

und stattlichen Beamtenbauch.

Ihr Herrn, laßt euch die Bohnen munden,

so wird bald euer Bauch sich runden.

.

Nun, Freunde, füllet die Pokale

mit Klarem, das dem Fels entsprang,

stoßt an, beim Dickebohnenmahle.

Zum Himmel steige unser Sang!

Auf, jung und alt, auch ihr Matronen!

Ein „Vivat hoch“ den Dickebohnen.

.

Laßt – apropos – uns nochmals klinken,

(Hätt’ ich es bald vergessen doch)

den Braven, die den guten Schinken

uns liefern, ihrer denket noch.

Greift noch einmal zu den Pokalen:

Ein „Hoch“ den Brüdern in Westfalen!

Es gibt auch einen direkten Bezug zwischen den dicken Bohnen und Kamen. Wie wir alle wissen, gibt es seit Jahrhunderten in Kamen Kirchen der beiden großen christlichen Bekenntnisse: die Severinskirche (seit 1920 Pauluskirche) seit dem Beginn des 12. Jh., die Lutherkirche seit 1744 und die Kirche Hl. Familie seit 1902. Das größte Geläute hängt in der ältesten Kirche, das zweitgrößte in der Hl. Familie, und die Lutherkirche hat das kleinste, hellste Geläut. Sie sollen zusammen den Vers läuten:

Pauluskirche: Graote Baonen mit Speck (2x)

Heilige Familie: Die mag ich nicht (2x)

Lutherkirche: Dann gib sie mir (2x)

Und das, obgleich die „graoten Baonen mit Speck“ eher im Münsterland zu Hause sind, und nördlich der Lippe ist man bekanntlich katholisch.

Bei allen Gedichten über Kamen scheint immer durch, was der zweite Kamener Stadtchronist, Friedrich Pröbsting, 1901 ans Ende seiner „Geschichte der Stadt Camen und der Kirchspielsgemeinden von Camen“ setzt:

„Es giebt nur ein Camen!“

Oder wie die Kamener es selber aussprachen, auf Platt nämlich:

„Et giet men ein Komen!“

* Zum ersten Mal veröffentlicht im Heimatbuch des Kreises Unna, Jg. 1927. Emil Busch wurde 1897 als Sohn eines Anstreichers in Heeren geboren und begann 1912 eine Maler- und Anstreicherlehre. 1929 legte er die Meisterprüfung als Malermeister ab. Im Dezember 1944 starb Emil Busch in Werne. Emil Busch illustrierte in den Jahren nach dem 1. Weltkrieg zahlreiche Heimatkalender, von denen wiederum in den 1980er Jahren etliche von der WAZ neu aufgelegt wurden. Außer zahlreichen Federzeichnungen, Aquarellen und Gemälden fertigte Busch auch Gedichte an, ein Gedichtband hieß „Sturm und Stille “ und wurde im Montanus Verlag in Wuppertal veröffentlicht. Außerdem malte er zusammen mit seinem Bruder den Altarraum der Lutherkirche aus.

* Wer unter den Lesern weiß, wer die Illustratoren dieses Gedichts (vgl. Abb. 1) sind: J. Simon und E. Rei.?

* Das heutige Städtische Gymnasium Kamen hatte in seiner Geschichte, je nach Status, verschiedene Namen: vor dem II. Weltkrieg Städtische Oberschule für Jungen; ab 1949 Städtisches Neusprachliches Gymnasium; seit der Enttypisierung 1973 Städtisches Gymnasium Kamen.

Vielleicht gibt es noch mehr Gedichte und Lieder aus und über Kamen? Ich würde mich freuen, wenn Leser dieser Zusammenstellung einige Lücken füllen und eventuell weitere Gedichte und Lieder beisteuern könnten.

KH