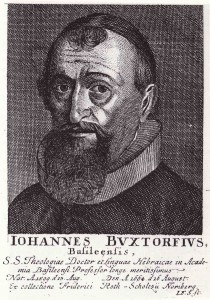

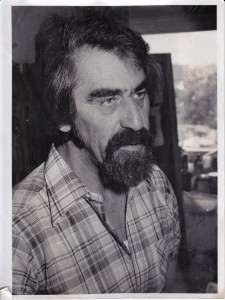

Helmut Meschonat

In die Wiege gelegt war es ihm nicht, als Helmut Meschonat (HM) 1943 in Werries bei Hamm geboren wurde. Und auch als seine Familie 1954 nach Kamen zog, war es nicht absehbar. Zwar malte seine Mutter ein wenig, und beide Eltern hatte Verständnis dafür, daß es ihren Sohn Helmut immer wieder zu Papier und Zeichenstift zog, doch das war so, wie es eben immer ist: Kinder kritzeln gern, nennen es malen. Augen und Ohren öffnete dem Jungen, der mittlerweile gar nicht schlecht zeichnete, erst sein Großonkel Fritz Heitsch (FH), der zu der Zeit Stadtdirektor in Kamen war. FH (vgl. Artikel über FH unter „Kamener Köpfe“) machte ihn mit Klassik, und seine beiden Söhne Werner und Klaus mit Jazz bekannt. FH zeigte und erklärte ihm Gemälde und Skulpturen bekannter heimischer Künstler – vor allem an Viegener konnte der Junge sich nicht satt sehen – kurz, er öffnete ihm die Welt. Die Welt, die HM für den Rest seines Lebens faszinieren sollte: er wurde musizierender Maler, die Kunst wurde sein Leben.

In dieser Zeit, in den 1950er Jahren, traf er Ulrich Kett und Heinrich Kemmer, beide künstlerisch interessiert, beide schon, wie HM, als Maler aktiv, und tat sich mit ihnen zusammen zur Gruppe „Schierferturm“, in einem Wort geschrieben, weil der Turm der Pauluskirche nicht nur schief war (und ist), sondern zu jener Zeit auch mit Schiefer gedeckt war. Weil die Jungs aber keinen Raum hatten, wo sie malen konnten, geschweige denn ein Atelier, vermittelte ihnen Stadtdirektor FH den Dachboden des damaligen Amtsgerichts (heute Haus der Stadtgeschichte) als Arbeitsraum, den die Gruppe selbst gestaltete.

Aber natürlich gab es nebenher auch ein „bürgerliches“ Leben. HM war 15 Jahre alt und wurde in die Lehre gegeben, wie das damals eben so üblich war. Doch wies die Lehre als Schaufenstergestalter im Kaufhaus Küster (heute Vögele) einen starken Bezug zum Künstlerischen auf, gab es doch keine Firmen, die komplette Schaufenstergestaltungen aus industriell gefertigten Teilen angeliefert hätten. Jedes Schaufenster mußte nach eigenen Entwürfen und mit selbst hergestellten Elementen gestaltet werden. Drei Jahre, von 1958 bis 1960, lernte er das Handwerk und schloß die Lehre erfolgreich ab, ein Jahr später als Uli Kett, der ebenfalls bei Küster gelernt hatte. Und der war es auch, der HM überzeugte, daß sie mehr aus ihrem Talent machen sollten. Sie bestanden, zeitversetzt um ein Jahr, die Aufnahmeprüfung an der Werkkunstschule Dortmund und schrieben sich dort ein. Zur Beruhigung der Eltern gab HM zu Hause an: Ich will Graphiker werden. Sie waren es zufrieden. Das schien ihnen ein Beruf zu sein, von dem man leben konnte.

Also gingen die zwei nacheinander zur Werkkunstschule nach Dortmund, wo sie sich in zwei Semestern die handwerklichen Grundlagen der Kunst aneigneten, die so wichtig sind, will man sich einmal in der Kunst frei bewegen, in der Freiheit von sich selbst auferlegten, selber formulierten Regeln, nicht in der Regellosigkeit, die heute oft mit Freiheit verwechselt wird.

Schon am 4. September 1960 gab es die erste Ausstellung in Kamen in der Pausenhalle der Martin-Luther-Schule. In den Ruhrnachrichten äußerte der Journalist Ulrich Schwarz seine Skepsis, daß die Ausstellung überhaupt Besucher anzuziehen vermöge, weil es moderne, d.h. wohl abstrakte, Kunst zu sehen gebe. Und auf seine Frage, ob HM und seine Freunde erwarten, Gemälde zu verkaufen, bejahen diese natürlich: „Aber nicht, weil es uns um Geld geht, sondern weil das heißt, daß Menschen das, was wir geschaffen haben, so sehr gefällt, daß sie es besitzen möchten.“

In Dortmund entdeckte der Junge, noch nicht einmal zwanzigjährig, endgültig seine Neigung und Begabung für die Malerei. Folgerichtig schloß sich ein zehnsemestriges Kunststudium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin an, in der Klasse Professor Kuhn. Nach bestandener Abschlußprüfung folgte die Ernennung zum Meisterschüler und zwei Semester Meisterklasse bei Professor Jaenisch. Danach – Glückseligkeit. Ich bin Künstler!

Aber dann das Vakuum: was mache ich jetzt?

Jetzt war HM „fertiger Künstler“. Aber Malen ist, wie alle Kunst, nicht ein Ergebnis, sondern ein ständiger Prozeß, sonst wäre jedes folgende Bild nur ein Abklatsch eines vorhergehenden. Eigentlich beginnt jetzt erst die Suche nach dem persönlichen Stil. HM wollte „modern malen. Aber das ist schwer, und es kostet Anstrengung und Zeit, seinen eigenen Stil zu finden“, wie er selber es einmal zum Ausdruck brachte.

Nach Beendigung eines solchen Studiums kann man dann als freier Künstler arbeiten, doch ist es extrem hart, zu leben, zu überleben. Wer Puccinis „La Bohème“ kennt, weiß, daß es auf Dauer nicht geht, von Luft und Liebe zu leben, es will auch gewohnt und gegessen werden. Ein Brot– und Butterberuf mußte her.

Da traf es sich gut, daß zu der Zeit, nach 68, in allen Kultusministerien Aufbruchstimmung herrschte. Überall wurden neue Schulen gegründet, mehr Lehrer gebraucht, wurde der Fächerkanon erweitert. Wie viele andere zu jener Zeit auch – erinnert sich noch jemand an die „Mikätzchen“? – fand HM, ohne pädagogische Ausbildung, eine Stelle als Kunstlehrer an einer Bochumer Realschule. Inzwischen hatte er Gabi Elger geheiratet, die ebenfalls aus Kamen stammte und in Berlin bei Prof. Kuhn studiert hatte. Beide zogen wegen der neuen Stelle nach Bochum.

Das Dasein als Lehrer für Kunst läßt glücklicherweise Zeit für schöpferische Tätigkeit. Das eigene Malen kam also nicht zu kurz.

Schon als Student (wenn man einmal von der Kamener Zeit absieht) stellte HM aus, sogar noch einmal mit seinen Jugendfreunden aus Kamener Zeit, Uli Kett und Heine Kemmer, in der Galerie Pater in Mailand.

Man stelle sich das einmal vor: drei Kamener Jungs, noch Studenten, stellen ihre Werke in Mailand aus und werden international zur Kenntnis genommen! Ein italienischer Kunstkritiker schrieb damals über HM: „Helmut Meschonat kommt offensichtlich aus dem ersten russischen Futurismus und folgt präzis und ohne Zweideutigkeit einer Tradition. Seine Kompositionen, oft von echten Diagrammen und streng technischen Zeichnungen begleitet, sind enge Verwandte einer Funktionalität, die auf keinen Fall mit der Poesie befreundet ist, so wie wir sonst gewohnt sind, sie zu empfinden, haben auch – was koloristische Durcharbeitung betrifft, fast immer ins Schwarze getroffen. Seine Bilder haben eine vitale Kraft, welche auf jeden Fall den Autor charakterisieren.“

Und der künstlerische Werdegang von HM begann, Gestalt anzunehmen. Als Jugendlicher hatte er, wie seine beiden Freunde auch, alles gezeichnet, was ihm vor die Augen kam, mehr oder weniger realistisch, um Genauigkeit im Detail bemüht. „Wir malten uns durch die Kunstgeschichte.“ Während des Studiums machte die naive einer reflektierten Herangehensweise Platz. Die Moderne brach auch über HM herein. Abstrakte Malerei war der Ausdruck der Zeit. Wer nicht abstrakt malte, galt als veraltet. HM malte abstrakt. Dann kam skulpturale Malerei auf, mit vielen obskuren Schriftzeichen verziert, etwas bombastisch „skripturale Elemente“ genannt.

Abstrakte Malerei von 1964 mit skripturalen Elementen. HM ist auf Formensuche. In Kamen gemalt (HM)

Daraus resultierte der „Gemäldeskandal von Unna“. Der Kreis Unna hatte sich ein „hypermodernes Kreishaus“ (Hellweger Anzeiger) zugelegt und plante, DM 50.000 für Kunst auszugeben (das gab es damals: es sollte 1% der Bausumme für „Kunst am Bau“ ausgegeben werden!), damit die Büros der Mitarbeiter ansehnlich ausgestattet werden konnten, aber er wollte auch „Geld in Kunstwerken anlegen“ (HA, 23.9.1964), bevorzugt von heimischen Künstlern, um sie „ideell und materiell zu unterstützen“ (HA, a.a.O). Unter den angekauften Werken befanden sich auch zwei von HM, die für die Dienstzimmer der Dezernenten bestimmt waren: „Bemaltes Quadrat“ und „Erzählendes Weiß“. Und wie das so geht mit Bildern an der Wand: Betrachter betrachten sie. Und da glaubte plötzlich jemand mit dechiffrierendem Blick und hintergründiger Phantasie Wortgruppen zu erkennen: „Sie A … loch“, „doof“ und „Sie Mistvieh“. Und der Skandal war da! Verstärkt durch das allgemeine Unverständnis für abstrakte Kunst.

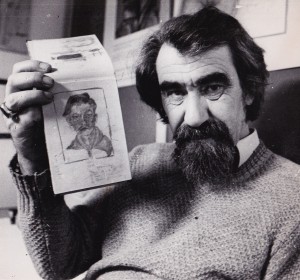

Über diesen beiden Gemälde stritt man sich 1964 wochenlang in der Öffentlichkeit, in den Zeitungen und im Fernsehen (Photos: KH)

Daraufhin stritten Bürger und Politiker, Kreisverwaltung und Öffentlichkeit, Presse und Künstler wochenlang über Kunst, in Rede und Gegenrede, mit Kommentaren und Leserbriefen und in Interviews auch im Fernsehen. Was ist Kunst? Was soll sie? Was kann sie? Ist Kunst wichtig? Ist abstrakte Kunst überhaupt Kunst? Oder muß Kunst figürlich sein? Es wurde erbittert gestritten. Es war wunderbar. Ist das heute noch vorstellbar? Oder eher nicht mehr, weil wir dazu „erzogen“ wurden, daß sowieso „alles geht“? Daß Regellosigkeit zur Regel geworden ist?

Auf die Nachfrage des Autors bestätigt Thomas Hengstenberg, Kulturreferent des Kreises Unna, daß die fraglichen Gemälde noch im Besitz des Kreises Unna sind, jedoch z.Zt. nicht die Büros von Dezernenten schmücken, sondern im Magazin in Cappenberg lagern.

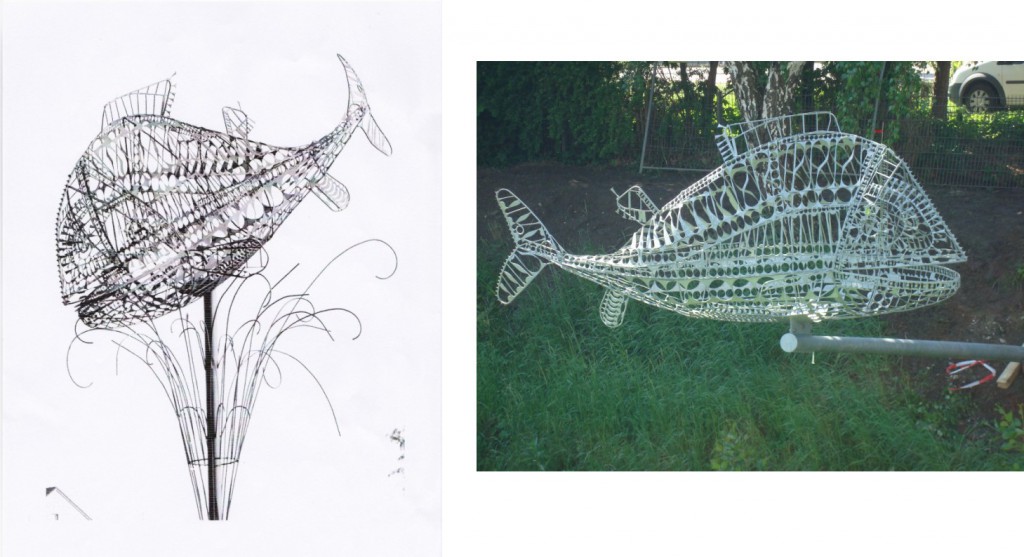

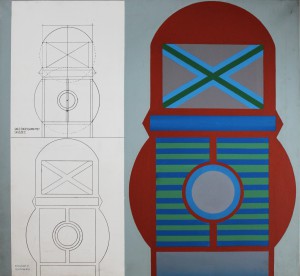

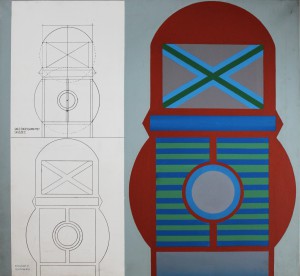

„Safe für G.“ & Photo Safebild X 1965

1965, Dispersionsfarbe auf Leinwand, HM hat seine Form gefunden: monumental, symmetrisch, frontale Ausrichtung, der individuelle Farbauftrag, das Malerische ist verschwunden. Der Farbauftrag ist jetzt radikal glatt, unpersönlich. In Kamen gemalt. (HM)

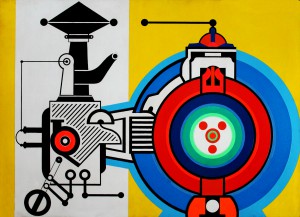

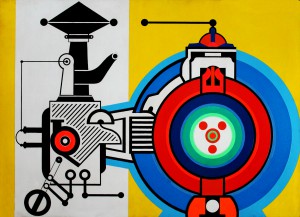

„Neomat“, 1966, Dispersionsfarbe auf Lwd., Maschinenformen als Bildmotiv, Geräte, das Funktionale unter anderen Aspekten gesehen, modifiziert; wichtig: keine erkennbare Funktion, Querschnitte, „Neomat“ - typischer Titel für diese Zeit, in Berlin gemalt. Stilistisch sind die Bilder nicht so direkt einzuordnen. Wenn man so will, auch eine gegenständliche Hard-Edge- Malerei mit kräftigen Farben. (HM)

In diesen abstrakten Gemälden deutet sich aber auch schon der nächste Entwicklungsschritt HMs an. Es sind bereits Formen zu erkennen, die in den folgenden Jahren große Bedeutung gewinnen sollten: seine Serie „Safebilder“ beginnt. In ständig variierten Darstellungen wurde der Safe in den Folgejahren zum zentralen bildgebenden Element in HMs Werken. Und Form wurde HM mit den Jahren immer wichtiger. Der Safe wurde von Maschinenquerschnitten abgelöst; es gab Lackbilder, in denen die dritte Dimension angedeutet wurde; die Darstellungsweise veränderte sich: in die Gestaltung des Himmels und der Wolken zogen Barockelemente ein. Diese Bilder kamen so gut an, daß die Bundesanstalt für Arbeitsschutz in Dortmund sieben von ihnen ankaufte.

„Made in W. Berlin“ 1968 Acryl auf Hartfaser, Darstellung von Maschinenquerschnitten wieder in der Frontalansicht, Schautafeln, Signalfarben. Ich glaube nicht, dass es sich um Pop-Art handelt. Mit diesen „Made-in …- Bildern“ wurde ich Meisterschüler. (HM)

Die späten 1970er Jahre waren für HM sehr erfolgreich: der damalige Bundespräsident Walter Scheel kaufte eins seiner Gemälde an, zwei wanderten ins Arbeitsministerium nach Bonn, wo sie für Norbert Blüm und Walter Riester bei ihren Interviews mit dem Fernsehen, dem „Spiegel“ und allen anderen den Hintergrund bildeten und so bundesweit bekannt wurden. „HM“ war immer dabei!

„Abb. 8“ 1970 Lack auf Hartfaser, Ansicht von Maschinen und Geräten, räumliche Darstellung, keine Schnitte mehr. Wenn man so will, eine Variante der Pop-Art. Eine etwas aufwändige Schabloniertechnik. Kühl und unromantisch. Gemalt in Bochum. Dieses u. andere Lackbilder waren in der Villa Hammerschmidt zu sehen. Begonnen habe ich mit diesen Bildern aber noch in Berlin, 1969. Sie haben immer den Titel „Abbildung …“ Also: die Dinge sind nicht die Dinge selbst, sondern nur Abbildungen. (HM)

1971 wurde seine Frau Gabi Elger (GE) von Frau Heinemann, der Frau des Bundespräsidenten Gustav Heinemann, zu einer Ausstellung in die Villa Hammerschmidt eingeladen. Das Präsidentenehepaar wollte junge Künstlerinnen fördern. Als man aber sah, was GEs Ehemann HM malte, wurde er ebenfalls eingeladen auszustellen. Dahinter stand die Empfehlung des Direktors des Bonner Kunstmuseums.

„Siebdruck“ 1972 Nr.3. Die Darstellungsweise der Lackbilder eignete sich besonders für den Siebdruck. 1972 entstanden mehrere Druckauflagen. Eine davon ging später an den Bochumer Kunstverein. Es sind eher Innenräume mit Bildschirmen, Cockpits vielleicht, jedenfalls technische Motive. (HM)

„Bild 3“ 1979 Acryl auf Lwd. Ab 1973 suche ich nach neuen oder anderen Möglichkeiten. Die unpersönliche, präzise Malweise muss beendet werden. Ich will jetzt Maschinen (natürlich!) in der Landschaft malen, romantische Ausschnitte von Landschaft, romantische Lichtführung, oft barocke Himmel und Farbgebungen, davor großen Platz in Anspruch nehmend Maschinen. Die Landschaft wird immer mehr verdrängt. Aus den Maschinen werden dann allmählich Maschinenarchitekturen, Industriearchitektur, immer anonym. (HM)

Ein Kritiker schreibt dazu 1981: „Bedrohlich, monolithisch, unzerstörbar – so erscheinen die Bilder das Bochumer Künstlers Helmut Meschonat. … Doch die Natur bleibt in den Bildern Meschonats außen vor. Ein Stück düsteren Himmels bleibt sichtbar, die übrige Bildfläche nehmen die festungsartigen Industriebauten ein. Licht, Schatten und die reduzierte Verwendung von Farben verstärken den angsteinflößenden Charakter der Bilder. Dennoch: Keine direkte Aktion geht aus von den Werken, die gemalten Bauten wirken in ihrer versteinerten Ruhe eher archaisch, urzeitlich. Ihre Bedrohlichkeit liegt in ihrer raumgreifenden Kraft, ihrer machtvollen Präsenz. Pyramiden der Neuzeit. Geometrische Burgen der Technik, die verborgen bleibt. Als Industriebauten nur erkennbar an wenigen Attributen: Leitungen, Rohre, fehlende Fenster. … In der Beschränkung auf ein Thema liegt die gesammelte Stoßkraft seines Werkes, das unsere Lebenswelt auf individuelle Art reflektiert und sich aktuellen Kunsttendenzen nicht unterwirft.“

HM war inzwischen so erfolgreich, daß er mehrfach in Münster in den Ausstellungen „Westfälische Künstler“ vertreten war. Daher kannte man seine Arbeit dort. Das führte dazu, daß er eine Gastdozentur an der FH MÜnster erhielt und von 1983 bis 1986 Graphiker und Objektdesigner im Fach „Zeichnerische Darstellung“ unterrichtete.

„2005 Bild 2“ Acryl auf Lwd., immer wieder die gleiche oder ähnliche Thematik. Das Pfeilerelement taucht häufiger auf, auch durch die Perspektive mit drei Fluchtpunkten wirken die Bauwerke teilweise nicht mehr so stabil. Stark reduzierte Farben. Für die Stilrichtung dieser Bilder ab 1975 weiß ich keine Bezeichnung. (HM)

„Bild 6“ 1993 Acryl auf Lwd. Wie Bild 3, 1979. Licht und Schatten. Rätselhaftes Bauwerk, kleiner Naturausschnitt. (HM)

„Bild 1“ 2010 Acryl auf Lwd. Ab 2003 änderte sich teilweise die Sicht. Es sind eher Konstruktionen mit einer Draufsicht. Gebilde, die man nicht einordnen kann. Ab 2010 wird die Konstruktionsordnung aufgelöst und die Pfeiler u. Balken erscheinen eher ungeordnet, teilweise in kräftigen Farben. Es sind keine Bauwerke mehr. Symbole für das von Menschen Geschaffene und Zerstörte. Wie immer Licht und Schatten. (HM)

Danach fand er zu „seinem“ Thema: dreidimensional wirkende, sich selbst tragende „architektonische“ Bilder, auf seltsame Art abstrakt und figürlich-konkret zugleich. Dem Betrachter drängt sich der Eindruck auf, daß ein modernes Bild von HM genau so gut die Darstellung der Balkenkonstruktion des mittelalterlichen Turmhelms der Kamener Pauluskirche sein könnte.

„2011 Bild 4“ Acryl auf Lwd., wie 2010 (HM)

Dachstuhl im Helm der Pauluskirche, Kamen. Die Ähnlichkeit ist unübersehbar. (Photo: KH)

HM hat an Dutzenden von Ausstellungen teilgenommen, viele von ihnen juriert, mit hohen Ablehnungsquoten. Viele seiner Gemälde hängen in Privatsammlungen, aber auch in öffentlichen Sammlungen ist er gut vertreten: Stadt Kamen, Stadt Bochum, Senat West-Berlin, Schering AG. Berlin, Kreisverwaltung Unna, Kultusministerium NRW, Sparkasse Bochum, Stadt Düsseldorf, Industrie– und Handelskammer Bochum, Bundesministerium für Arbeit Bonn (jetzt Berlin), Bundesanstalt für Arbeitsschutz Dortmund.

„2012 Bild 4“ Acryl auf Lwd., Rückbesinnung auf Gebäudemotive. Kalte Farben, ab 2014 monochrom, Grau in Grau. Dadurch Konzentration auf die Form. Rätselhafte Bauwerke, deren Funktionen unklar bleiben. Menschen gibt es hier nicht. Stilrichtung? Realismus ist das ja auch nicht. (HM)

Wenn es wahr ist, daß alle guten Maler Bilder erzeugen, die im Gedächtnis bleiben, dann ist HM ein guter Maler. Seine zweckfreien „Bauwerke“ (1993 & 2005), monumental, bedrohlich, in kalten Farben gemalt, in eine unergründliche Tiefe weisend, sind solche Bilder. Bei aller grundsätzlichen Ähnlichkeit jedoch zeigen sie eine Entwicklung, auch wenn diese sich erst auf den zweiten Blick enthüllt. Im Hintergrund sind Grün, wenn auch nur als Silhouette und monochromes Blau, beide in starkem Kontrast zum Bauwerk. 12 Jahre später hat sich dieser Kontrast aufgelöst. Die hellen Farbtöne sind ausschließlich düsteren Farben gewichen, das Grün ist verschwunden, der Himmel nicht mehr monochrom, sondern in dem Gebäude angepaßten Farbtönen wolkenreich–drohend, deutlich barocke Himmelsdarstellungen evozierend.

Bis 2008, bis zum Alter von 65 Jahren, hat HM im Schuldienst gearbeitet. Nie hat er aufgehört zu malen, weniger geworden ist es schon. Er stellt nicht mehr so viel aus, auch geht er nicht mehr in so viele in Ausstellungen.

Dafür hat er jetzt mehr Zeit für sein Hobby. Während all der Jahre hat er nicht vergessen, es zu pflegen: den Jazz. Aber es beschränkt sich nicht auf das Abspielen und Anhören von LPs und CDs. Er ist aktiv. In seinem Zimmer zu Hause in Bochum stehen ein Tenor–, ein Alt– und ein Sopransaxophon, die alle gespielt werden. Dazu kommen eine B– und eine C-Klarinette, die ebenfalls deutliche Gebrauchsspuren zeigen. Seit 40 Jahren spielt er in wechselnden Gruppierungen, erst Dixielandjazz – zusammen mit den beiden Jazzveteranen der „primitiven“ Pitt Fey (d) und Nelly Elger (bjo) in der neuen Formation „Six Town Seven“ – dann auch andere Formen des Jazz, auch hier ging er mit der Zeit. Und immer noch tritt er mit Freunden ein paar Mal im Jahr zu einer „Mucke“ an, zum Jazzen. Da muß er improvisieren, erfinden, genau wie in seiner Malerei. Aber hier ist er mit anderen schöpferisch zusammen, die Einsamkeit des Malers wird durch die Bindung an das Ensemble ersetzt.

HM als Klarinettist

Auf grundsätzliche Fragen, den Künstler und die Kunst, seine Kunst betreffend, reagiert HM eher unwirsch: „Ich habe jetzt so lange darüber nachgedacht, daß ich gestehen muß: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht.“ Und zeigt ansatzweise die Problematik einer solchen grundsätzlichen Fragestellung auf: Die Rolle des Künstlers in dieser Welt? – Aus welcher Sicht? In welcher Welt? – Es gibt nicht DIE Welt. Es gibt auch nicht DEN Künstler. Warum gilt der eine als großer Künstler, der andere nicht? Wer wollte objektiv die Rolle des Künstlers bestimmen?

Aber der Blick auf HMs künstlerische Entwicklung, wie sie sich in seinen Bildern zeigt, läßt schon einen spezifischen Blick auf die Welt erkennen. Zur Zeit des Wirtschaftswunders, als der Lebenszweck vieler Menschen sich in der Anhäufung von Wohlstand oder gar Reichtum erschöpfte, zeigen seine Bilder unterschiedlich große Safes.

Er malt keine Blumen, Natur kommt in seinen Bildern nicht vor. In einer Zeit, die technikgläubig war, glaubte, daß der Mensch sich durch Technik die Welt untertan machen könne, malte er Maschinen, die seine Gemälde dominieren, so wie sie das Leben beherrschten. Der Mensch arbeitete in Schichten, wie eine Maschine, im Rhythmus der Maschine, damit diese ausgelastet war. Der Mensch hatte sich nach der Maschine zu richten.

Und als er sah, wie die Krake Bebauung aus den Städten ins Land hinübergriff, wie immer mehr landwirtschaftliche Fläche mit Industriebauten und Supermärkten zugebaut wurde, eroberten monumentale Gebäude seine Bilder, menschenleer, immer düsterer, hinter denen Landschaft verschwand. Natur war endgültig durch Konstruktion, d.h., Menschengemachtes ersetzt.

So entstand ganz von allein eine „Ästhetik des Trostlosen“. Die Realität hatte sich HM aufgezwungen. Selbst wenn er vielleicht viel lieber Blumen gemalt hätte – es ging nicht.

Und den heutigen Künstlern, die alle Kunst nur als Kunst akzeptieren wollen, wenn sie politisch ist, entgegnet er brüsk: „Nein. Moderne Kunst muß nicht politisch sein.“ Vielleicht gehört HM damit in die länger werdende Reihe der Künstler, die einfach sagen: „Kunst ist da. Sie gehört zur Welt. Ist Teil der Welt. Ist Ausdruck der Welt.“

Aber vielleicht ist das ja dann doch wieder politisch?

KH

(Anm: Alle Photos von Kunstwerken, sofern nicht anders angegeben, stammen von HM selber. Die fett gedruckten Kommentare unter den Kunstwerken hat HM selber geschrieben. Das Porträtphoto und HM als Klarinettist hat HM selber zur Verfügung gestellt. Danke.)