In dieser Folge von „Der KKK fragt …“ stellen wir kein Photo vor. Dieser Frage liegt ein Zufall zugrunde. Bei einem Besuch im Archiv der Stadt Kamen entdeckte ich rein zufällig die Sonderbeilage der WR zur 700-Jahr-Feier der Stadt Kamen vom 27. Juli 1948.

(Nebenbei bemerkt: Diese Feier fand zum falschen Zeitpunkt statt. Kamen erhielt seine Stadtrechte erst im Jahre 1284, nicht 1248. Es handelte sich um einfachen Zahlendreher. Allerdings erwies sich die Veranstaltung als sehr geeignet, um der nach dem Krieg noch teilzerstörten Stadt und der darniederliegenden Wirtschaft einen kräftigen Schub zu geben. Und es half enorm, daß fünf Wochen vorher durch die Währungsreform die Deutsche Mark eingeführt worden war.)

Auf Seite 3 dieser Beilage steht ein kleiner Artikel, der jeden, der sich mit der Kamener Geschichte beschäftigt, mit Begeisterung erfüllen muß. Ich zitiere auszugsweise:

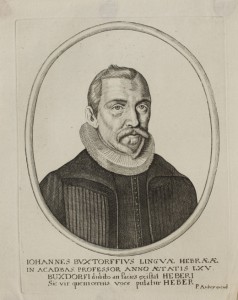

Die Brille des Herrn Dr. Buxtorf

… So zeigt die Geschäftsstelle der „West. Rundschau“ auf der Weststraße in ihrem Schaufenster ein uraltes Monstrum von einer Brille samt Futteral, ein kleines halb vermodertes kunstvoll geschnitztes Holzkästlein und einen schweinsledernen Folianten. Diese Dinge sind jedoch kein wertloser Plunder, sondern unter dieser Brille , von der man kaum annehmen sollte, daß jemand etwas dadurch zu sehen vermag, hat der größte Kopf Kamens (bildlich gesprochen) studiert: Professor ling. hebr. Dr. Johann Buxtorf, der 1554 (sic!) als Pastorensohn in Kamen geborene berühmte Sprachgelehrte. Kein Wunder, daß das Brillengestell da eine etwas vorsintflutliche Form hat! Das Holzkästchen ist übrigens seine Schupftabaksdose gewesen und der Foliant stellt eines seiner Bücher über die hebräische Sprache dar. …

Die 700-Jahr-Feier fand vor 67 Jahren statt und viele Kamener wird es nicht mehr geben, die sich an sie noch mit vielen Einzelheiten erinnern können. Doch einen Versuch sei es allemal wert. Daher die Fragen:

1. Wer erinnert sich an dieses Ausstellungsstück in der Geschäftsstelle der WR?

2. Wer weiß, wo es herstammt? Oder gar, wo es sich befindet?

2. Wer hat es, womöglich ohne zu wissen, worum es handelt, eine solche Brille in einem solchen Kästchen zu Hause ineiner Schublade oder auf dem Dachboden?

PS: Auf der Ecke, wo die Kampstraße in die Weststraße einmündet, stand bis zum Ende des 19. Jh. das Geburtshaus von Johannes Buxtorf (25.12.1564 – 13. 9.1629), dem sicherlich bedeutendsten Gelehrten, den Kamen je hervorgebracht hat.

Johannes Buxtorf (der Ältere), am 25. Dezember 1564 in Kamen (Westfalen) als Sohn eines Predigers geboren, ging in Hamm und Dortmund zur Schule, studierte in Marburg, Herborn (1585-88), Heidelberg und Basel (1588-90), wurde 1590 Magister und Professor der hebräischen Sprache (er ist der Begründer der philologischen Hebraistik) in Basel. Dort wurde er der „Stammvater einer ruhmreichen Gelehrtenfamilie“, jeden Ruf an andere Universitäten (z.B. Leyden) lehnte er ab. Buxtorf starb am 13. September 1629 in Basel an der Pest.

Erfahren Sie hier mehr über Johannes Buxtorf!

KH