von Klaus Holzer

Über Geld und die Städtische Sparkasse Kamen

Exkurs 1:

gelt (Geld)– urspr. gelt = Gegenleistung jeglicher Art, materiell und auch ideell; heute noch erhalten in gelten, Entgelt, vergelten (Vergelt’s Gott),

gültig = zur Zahlung verpflichtet (aus: Gült = Schuld, Zins; vgl. engl. guilt = Schuld)

Im 12. Jh. fand der Übergang von der Natural-/Tauschwirtschaft zur Geldwirtschaft statt, was zu einer rasanten Intensivierung des Warenaustausches führte. Daher konnte auch die Hanse entstehen (die allerdings noch stark auf Wechsel setzte: jemand stellt einen Wechsel auf eine Person aus, die dann von einem Dritten die entsprechende Summe Geldes ausgezahlt bekommt). Geld wurde also zum beweglichen Äquivalent des Warenwertes, weil es eben leichter zu transportieren ist als z.B. eine Kuh. Dieses Beispiel ist nicht zufällig gewählt: Geld = lat. pecunia. Dieses Wort kommt von pecus = Stück Vieh. Allerdings hatte man mit der Kuh etwas Konkretes im Besitz, daher mußte der Wert des Geldes von einer anerkannten Stelle garantiert werden: Venedig garantierte den Wert des Dukaten ( ← dux, ducere, ducatus – Herzog, führen, Herzogtum), Florenz den Florens, usw., beide aus Gold.

Erst unter den Merowingern (5./6. Jh.) wurde Silber das bevorzugte Metall, weil es allgemein als „wertvoll“ akzeptiert war. Es wurden Mark, Groschen und Pfennig eingeführt. Münzen können gewogen werden, das hat sich im englischen £ bis heute erhalten.

Pfennig – wahrscheinlich ← lat. pendere = wägen

Groschen – ← spätlat. denarius grossus = dicker Denar = Münze mit höherem Wert

Mark – = halbes Pfund Silber oder Gold ← germ. *marka = Gewichts- und Werteinheit; alte Bedeutung von Mark = Grenzgebiet, Teilung, Geteiltes erhalten

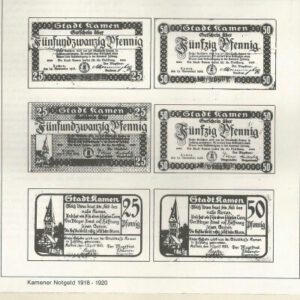

Die Garantie für den Wert des Geldes, der Münzen, übernahmen später Herrscher, Staaten usw. und während der Wirtschaftskrise in den 1920er Jahren in Deutschland auch die Kommunen. Überall wurde Notgeld ausgegeben, auch in Kamen. Am 2. Mai 1919 erscheinen 160.000 Stück 25-Pfennig-Scheine, als erster Kamener Gelddruck.

Abb. 1 & 2: Notgeld Kamen

Als Herrscher die Garantie übernahmen, benutzten sie (schon im alten Rom, vgl. Abb. 7) ihr eigenes Porträt bzw. ihre Krone auch als Werbung/Propaganda für sich selbst: Seht her, ich tue euch Gutes!

Geld sorgt(e) durch seine Wirkung auf Handel und Verkehr für eine deutliche Hebung des Lebensstandards und damit auch für eine tiefgreifende Umgestaltung der Gesellschaft in Leute, die Geld haben und solche, die keins haben.

Einige bekannte Münzen:

écu – frz. Münze, aus lat. scutum = der Schild

crown – engl. Münze, nach der Abbildung der Krone König Henrys VIII

Dukat – ← dux, ducere, ducatus – Herzog, führen, Herzogtum; war immer aus Gold, daher ist „Golddukaten“ ein Pleonasmus

Peso – span. Münze; eigentlich „Gewicht“; war die gängige Einheit in den span. Kolonien, Zeichen $, später von den USA für den Dollar übernommen

T(h)aler – (bis 1901 mit -h-) erste Prägung in Hall/Tirol 1486, bekannter geworden nach den Silberfunden in Böhmen, Prägung des „Joachimstalers“ zwischen 1509 und 1528; gab dem US- amerikanischen Dollar seinen Namen

In Kamen gab es 2 Arten von Einwohnern: Bürger und Beisassen, die meisten von ihnen Tagelöhner. Bürger, meist Handwerker und Kaufleute, schworen einen Bürgereid, waren i.d.R. wohlhabender, sie bewohnten ihr eigenes Haus, und hatten mehr Rechte als die Beisassen. Sie waren darüber hinaus auch Ackerbürger, d.h., sie hatten ein Stückchen Land vor der Stadtmauer, das sie für den Eigenbedarf bewirtschafteten. Damit waren sie im wesentlichen autark, im Gegensatz zu den Tagelöhnern, die vollkommen abhängig waren: während der Aussaat- und der Erntezeit war ihre Arbeitskraft gefragt, während des Winters war der Hunger Küchenmeister.

Und weil der eine Bürger dies konnte und der andere das, tauschte man Waren untereinander aus: du machst mir ein Paar Holzschuhe, ich nähe dir einen Kittel, ich gebe dir ein Dutzend Eier (Dutzend = 12 Stück, früher geläufige Einheit im Handel; 5 Dutzend = ein Schock), du gibst mir 2 Liter Milch, usw. Und obendrein gab es Hand- und Spanndienste, d.h., man bezahlte mit eigener Arbeit, was vor allem für unfreie Bauern galt.

Voraussetzung dafür, und Folge davon, war jedoch ein eklatanter Mangel an Geld, man war aufs Tauschen angewiesen, es sei denn, man trieb „Fernhandel“ z.B. mit der Kiepe auf dem Rücken. Normalerweise hatte man nicht die Möglichkeit, auf dem Markt exotische und besondere Waren einzukaufen, z.B. teure Stoffe wie Seide und Brokat. Das änderte sich erst, als Geld in größerem Maße in Umlauf kam, vor allem durch den internationalen Handel, den auch Kamener Kaufleute aktiv mitgestalteten. Mehrere von ihnen waren prominente Kaufleute in der Hanse, wie man noch heute im Lübecker Heilig-Geist-Spital sehen kann. Ein Johannes de Camen war Senator in Lübeck, der Hauptstadt der Hanse. Und nur durch die Geldspenden der Hansekaufleute konnte Kamen seine Severinskirche in den 1370er Jahren wieder aufbauen.

So ging das jahrhundertelang, 500 Jahre lang war wirtschaftlicher Stillstand, bis die Industrialisierung, die in der Mitte des 19. Jh. in Kamen Einzug hielt, das soziale Gefüge des alten Landstädtchens gewaltig umkrempelte: der Industriearbeiter hielt Einzug, der nicht mehr durch Naturalien entlohnt wurde wie einst der Tagelöhner, sondern der seinen Lohn in Form von Bargeld erhielt, das er zum Einkaufen verwendete. Das zog Geschäfte nach sich, in denen er einkaufen konnte. Er hatte zunächst kein Stückchen Land zum Bewirtschaften (später erhielt er Gärten in den „Kolonien“, das waren die Wohnsiedlungen für Bergarbeiter: erinnert das nicht stark an die alten Ackerbürger mit ihrem Stückchen Land vor der Stadtmauer?) und übte keinen Handwerksberuf aus. Er brauchte andere Fertigkeiten. Anfangs war vieles, das der Bergmann tun mußte, einfache, anstrengende körperliche Arbeit, ohne handwerkliche Ausbildung, außer für die Teufe. Aber dann brachte der Bergbau eine große Anzahl von Ausbildungsberufen hervor.

Aber so wurde dann das Geld auch immer wieder einmal knapp, es entstand Bedarf an Kredit. Am 18. August 1857, nur gut 10 Jahre, nachdem die erste Eisenbahn durch Kamen gefahren war (Verkehrsverbindungen waren und sind für wirtschaftliche Entwicklung wichtig), wurde die hiesige Sparkasse gegründet. Ausdrückliches Ziel war es, dem „unbemittelten Teil der Bevölkerung, Gesellen, Dienstboten, Fabrikarbeiter, Tagelöhner, hin und wieder auch Handwerker“ mit Geld zu versorgen, so daß sie bei sparsamer Lebensführung im Alter ein „Auskommen haben, ohne der Gemeinde zur Last zu fallen“. Die Einführung sozialstaatlicher Verfahren ohne den Sozialstaat! Das war der Hintergrund zur Gründung. Oder, allgemeiner gesagt: Geld für die wirtschaftliche Entwicklung Kamens zur Verfügung zu stellen. (Bismarcks Rentengesetz sowie die Invaliditäts- und Altersversicherung wurden 1889 erlassen.)

Das deutsche Sparkassenwesen entstand im 18. Jh. Die älteste Sparkasse ist die 1778 gegründete „Ersparungskasse“ in Hamburg. Nur acht Jahre später ging die Detmolder Sparkasse aus einer fürstlichen Leihkasse hervor.

Exkurs 2:

Das Sparkassenwesen geht auf das Italien der Renaissance zurück. Konto, Giro usw. sind italienische Wörter. Doppelte Buchführung (Ertrag und Aufwand werden, chronologisch und sachlich, getrennt erfaßt und in einer Bilanz zusammengeführt), Wechsel, alles wurde hier erfunden oder verfeinert. 1462 gab es in Perugia die erste Leihkasse, mit deren Hilfe Franziskanermönche Wucherzinsen bekämpften. Die Florentiner Familie der Medici wurde durch Tuchhandel reich und begründete das moderne Bankwesen. Auch durch ihre Beziehungen zum Papsttum dominierten die Medici die Finanzwelt der frühen Neuzeit. Daß Superreichtum nicht immer schlecht ist, sieht heute jeder Florenzreisende: Ihr Mäzenatentum ermöglichte und prägte die Renaissance in Florenz.

Auch in Deutschland waren die großen Händler-Familien immer auch Geldverleiher: z.B. die Augsburger Kaufmannsfamilien Fugger und Welser, die eine Art Privatbanken darstellten. Die Fugger waren so reich, daß sie Kaisern und Königen Geld liehen, Kriege finanzierten und europaweit Einfluß übten.

Im Regierungsbezirk Arnsberg war die erste Sparkasse die „Soester Spar-Casse“ von 1824/25, direkt gefolgt von Paderborn und Bielefeld. In den 1830er Jahren gab es allein in Preußen (Kamen gehörte seit dem Ende des Wiener Kongresses 1815 zur Preußischen Provinz Westfalen) mehr als 80 Sparkassen, die meisten in kommunaler Form. Daraufhin wurde das Sparkassenreglement vom 12. Dezember 1838 beschlossen, das dann das Muster für das gesamte deutsche Sparkassenwesen abgab.

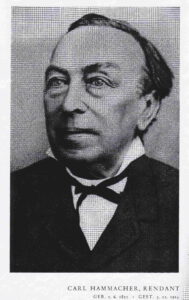

Im hiesigen Raum entstanden die ersten Sparkassen in Unna (1839/40), Hamm (1840), Werne (1856), Kamen (1857). 1884 wurde die Sparkasse für das Amt Pelkum gegründet, die Bergkamen und Bönen mitversorgte, die auch heute noch als Sparkasse Bergkamen-Bönen unabhängig ist. Den entscheidenden Schritt in Camen unternahm am 18. August 1856 der Lehrer Carl Hammacher, der auch der entscheidende Mann für die Gründung des VfL Kamen 1854 gewesen war. Am 1. Juli 1857 nahm die Sparkasse Kamen im Haus Weststraße 81 ihre Arbeit auf.

Abb. 3: Carl Hammacher, Gründer der Kamener Sparkasse

Hammacher sollte erster Rendant (veraltet: Kassenverwalter (einer Gemeinde) aus frz. rendant „Rechnungsleger“, zu rendre „zurückgeben, abliefern, zustellen“, aus lat. reddere „zurückgeben“) werden, doch lehnte die zuständige Behörde das ab, da ein Mann nicht das Schulamt und die Sparkasse gleichzeitig qualifiziert bewältigen könne. So wurde es der Rendant der Kommunalkasse, Wilhelm Schultz. Und in seinem Wohnhaus, eben in der Weststraße 81, wurde die Sparkasse eingerichtet, ein eigenes Gebäude gab es noch nicht. Hier blieb sie bis zum 30. Juni 1867.

Nach der Gründung verfügte die Sparkasse schon im ersten Monat über Einlagen von 1390 Talern, am Ende des ersten Jahres 21577 Taler (64731 Mark) auf 212 Konten, ausgeliehen waren 15917 Taler (47751 Mark) an 63 Darlehensnehmer.

Abb. 4: Haus Weststraße 81

Zehn Jahre später sollte Hammacher erneut Rendant werden, wieder wurde er abgelehnt. Dieses Mal wurde es der Auktionskommissar Carl Lange. Der verlegte die Sparkasse zum 1. Juli 1867 in das Haus seines Vaters, Weststraße 70. Hier blieb sie bis zum 20. Juli 1875.

Exkurs 3:

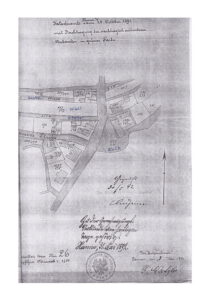

Die ursprüngliche Hausnummer bei durchlaufender Numerierung in Kamen: Haus Nr. 287, mindestens schon 1555 belegt, Eigentümer war der Krämer und Kaufmann Johann Wilhelm Theodor Schulz. Ursprünglich waren alle Häuser in Kamen, wie überall üblich, nach dem Datum ihres Baues numeriert. Fremde (die selten waren) mußten sich durchfragen, was nicht allzu schwer war, weil damals jeder jeden kannte, man war Nachbar auf Lebenszeit. Dieser Zustand hielt bis 1771 an.

Danach wurde eine neue Numerierung eingeführt, weil das alte System wegen der vielen Stadtbrände an seine Grenze gestoßen war: es ging alles durcheinander, weil eben nicht jeder sein niedergebranntes Haus sofort wiederaufbauen konnte. Das dauerte, und so ergab sich die Notwendigkeit einer neuen Numerierung. Diese neue Numerierung jedoch war immer noch eine fortlaufende und immer noch ohne Straßennamen. Dieser Zustand hielt bis 1885 an.

Dann erst wurden Straßennamen und Nummern als zusammengehörig eingeführt. Dabei ging man vom Rathaus/Markt aus stadtauswärts vor. Man zählte dabei rechtsseitig stadtauswärts: 1, 2, 3, … usw., am Ende ging es auf der gegenüberliegenden Seite zurück. Das gilt heute immer noch für die meisten alten Straßen in Kamen, die neueren haben die Seiten nach geraden und ungeraden Nummern getrennt.

Abb. 5: Kaufhaus Schulte

Das Haus Weststraße 70 ist heute nicht mehr vorhanden. Nach seinem Abriß stand hier das Kaufhaus Wallach (später Schulte, Küster, Aldi, REWE, Vögele, heute, 2025, Woolworth). Ursprüngliche Hausnummer bei durchlaufender Numerierung in Kamen: Haus Nr. 209, mindestens schon 1740 belegt. Caspar Dieterich Neuhaus war der erste Eigentümer.

Rendant Lange wurden „schlechte Verwaltung“ und „allerschwerste Verluste“ vorgeworfen. Am 4. Januar 1874 sollte Lange als Zeuge bei einer Schwurgerichtsverhandlung gegen einen Dortmunder Schreiner als Zeuge aussagen. Im Laufe der Verhandlung stellte sich aber heraus, daß es Lange war, der auch Manipulationen einräumte und Gelder zum eigenen Vorteil einbehalten hatte. Laut „Volksfreund“ wurde mit Lange ein Mann von „ungemeiner Achtung“ verhaftet. Lange kündigte zum 1. Juli 1875.

Der Stadtchronist Friedrich Pröbsting schreibt in seiner Kamener Stadtgeschichte von 1901 zum Thema: „Als die älteste derselben [Anm.: Neugründungen in Kamen] in dieser Periode nennen wir die städtische Sparkasse, welche schon 1857 gegründet worden ist. Die hat bis zur Gegenwart einen immer größer werdenden Umfang gewonnen, aber leider in der sogenannten Schwindelperiode der 70er Jahre durch schlechte Verwaltung die allerschwersten Verluste erlitten. Glücklicherweise konnte die Sorgfalt und hingebende Arbeit des dann 1875 eintretenden Rendanten, Herrn C. Hammacher und seines Nachfolgers, Herrn Aug. Hiddemann, langsam über den großen Schaden hinwegführen, ohne die Stadt in direkte Haftbarkeit zu bringen. Jetzt sind die Verluste längst gedeckt, so daß am Ende des Jahres 1899 der Reservefonds wieder über 227 000 Mark betrug. Die Gesamteinlagen beliefen sich auf 7 033 759 M.-“ (Pröbsting S. 45)

Abb. 6: Weststraße 74

Jetzt endlich kam Carl Hammacher zum Zuge. Am 21. Juli 1875 eröffnete er als Rendant die Sparkasse Kamen im Hause Weststraße 74 (heute Optik Fielmann), wo sie bis zum 14. Februar 1896 blieb. Hammacher blieb Rendant bis 1892, ab 1888 von seinem Schwiegersohn August Hiddemann unterstützt. Dieser wurde 1892 selber Rendant, nun noch ein paar Jahre lang von Hammacher unterstützt.

Am Ende der Dienstzeit Hammachers waren es 4,3 Millionen Mark (1,333 Mill. Thaler). Hammacher und Hiddemann arbeiteten so gut, daß alle von Lange angerichteten Schäden ausgeglichen waren.

Wie wichtig es für die Entwicklung einer Stadt, aber natürlich auch für Kaufleute und Privatpersonen ist, wenn Geld in Form von Krediten zur Verfügung steht, belegt wiederum Friedrich Pröbsting: „ Zur Erneuerung und Verbesserung des Straßenpflasters, sowie der Wege zu den Stadtgrenzen nach Südcamen und Overberge, wurde im Jahre 1893 die Summe von 70 000 Mark bei der Sparkasse mit einer nur zehnjährigen Tilgungsfrist angeliehen. Hierdurch ist es ermöglicht worden, die Straßen der Stadt in einen vorzüglichen Stand zu bringen.“ (S. 48) Damals wurden keine „Sondervermögen“ und ähnliche haushälterische Tricks diskutiert. Städte liehen sich Geld und zahlten es zurück, warteten auch nicht auf Zuschüsse von Bundes- und Landesregierungen bzw. von Kaisern, Königen, Herzögen usw., die dann auf Teufel komm raus ausgegeben wurden.

Exkurs 4:

Im heimischen Raum sind die ältesten Münzen ca. 2000 Jahre alt. Es sind römische Münzen, goldene, silberne und viele kupferne. Sie wurden im Seseke-Körne-Winkel gefunden und belegen bereits Geldhandel bei unseren Vorfahren, unter römischem Einfluß.

Abb. 7: Goldmünze aus dem Museum Kamen, gefunden im Seseke-Körnewinkel: ein Solidus mit dem Portrait des Honorius (weströmischer Kaiser von 395 – 423)

Dieser Geldhandel war nicht von Dauer. Durch die Verwüstungen und die Unordnung durch die Völkerwanderung im Frühmittelalter wurde Münzmetall knapp. Erst durch Silberfunde im Erzgebirge und im Harz stand wieder Metall für Münzen zur Verfügung. Durch die Hanse wurde vorher das System der Wechsel gepflegt, dann durch Münzen ersetzt. Aber viele Münzen mit sich zu führen war wegen des hohen Gewichts und des großen Volumens, aber relativ geringen Werts, unpraktisch.

1926 wurde ein großer Münzschatz bei Bauarbeiten am Reckhof gefunden, ca. 350 Silbermünzen, die von vielen verschiedenen Prägestätten zwischen Mecklenburg, Hamburg, Brüssel und Koblenz stammen. Der Schatz muß um 1370 vergraben worden sein. Kaufleute kamen schon damals weit herum. Frühe Globalisierung.

Abb. 8: Münzschatz Reckhof

Münzen wurden früher oft gefälscht, indem man Stücke aus ihnen herausschnitt. Da immer das Gewicht des enthaltenen Silbers entscheidend war, brauchte man also Münzwaagen.

Abb. 9: Augsburger Münzwaage

Exkurs 5:

Münze ← lat. moneta

Die ersten Münzen wurden wahrscheinlich schon im 12. Jh. v.Chr. in China geprägt, haben sich aber von dort nicht verbreitet. Nach mehreren Zwischenstufen setzten sich Münzen erst mit der griechischen Antike durch, der silbernen Tetradrachme. Von dort ging die Münze nach Rom, wo der silberne Denar die wichtigste Münze war, wenngleich der Sesterz als Rechnungseinheit genommen wurde. Er stand auch als Münze zur Verfügung.

Unter den Karolingern wurde der silberne Denar (= Pfennig) zur dominierenden Münze, er blieb bis ins 13. Jh. die einzige geprägte Münze.

1266 entstand der Grundtyp des Groschens in Frankreich.

Erst mit der Entstehung des Dukaten im 15. Jh. in Italien entstand ein sich über ganz Europa ausbreitendes Münzsystem.

1500 beginnt die Massenproduktion des silbernen Joachimsthalers. Dieser Taler setzte sich weltweit durch, als Ecu, Crown, Peso und Dollar.

In Deutschland wurde der Taler erst 1871 mit der Reichsgründung durch die Mark verdrängt.

Herbert Heitfeld berichtet, daß das Haus einem Pastor Hiddemann gehörte und 2004 noch im Besitz dieser Familie ist. Beim Umbau des Hauses für eine Zweigstelle der Volksbank in den 1980er Jahren wurde der erste Tresor gefunden. Frau Hiddemann besitzt noch eine alte Petroleumlampe, die damals Verwendung fand. Die damalige Außentreppe wurde später nach innen verlegt.

Abb. 10: Weststraße nach 1909; das Haus der Sparkasse ist das zweite links, mit der Außentreppe

Mit August Hiddemann als Rendanten (ab 1917 erster Sparkassendirektor) zog die Sparkasse am 15. Februar 1896 ins alte Rathaus um, wo sie bis zum 31. Mai 1921 blieb, also 25 Jahre. Zu dieser Zeit gab es bereits Pläne für einen Neubau, da die immer erfolgreichere Sparkasse expandieren wollte, und das ständige Umziehen allmählich lästig und wahrscheinlich auch geschäftsschädigend wurde.

Abb. 11: Spk im alten Rathaus

Ab 1. Juni 1921 befand sich die Sparkasse Kamen im Hause Bahnhofstraße 13, ihrer vierten Bleibe, und blieb dort bis September 1962, 41 Jahre! Wohl deswegen sind wohl heute noch viele alte Leute in Kamen der Meinung, daß dieses Haus „die alte Sparkasse“ sei.

Abb. 12: Gottfried Betzlers Schuhfabrik, Lage gegenüber dem (Mühlen)kolk an der Maibrücke

Anfangs waren die Diensträume der Sparkasse nur im Erdgeschoß, im Ober- und im Dachgeschoß befanden sich Wohnungen. Anfang der 1950er Jahre wurden die Diensträume ins Oberschoß erweitert und neue Fenster eingebaut. Zwei der sechs Fenster auf der Seite zur Seseke wurden geschlossen, die neue Wand mit einem Gemälde des Kamener Künstlers Hans Güldenhaupt geschmückt.

Abb. 13: „Sparkassengebäude“ in den 1950er Jahren mit einem Wandgemälde von Hans Güldenhaupt

Eigentlich war dieses Gebäude, das von den Kamenern immer als „die Sparkasse“ angesehen wurde, Kamens erste Schuhfabrik von Gottfried Betzler (GB). 1872 legte der Schuhfabrikant GB den Grundstein zu besagtem Gebäude, das ihm wohl auch noch 1901 gehörte, denn in diesem Jahr wurde ihm der Einbau eines Dampfkessels genehmigt. 1891/92 wurde ein Anbau genehmigt. Der Grundstein existiert noch, hinten im Hof. Im Keller wollte GB Beizgruben anlegen. Er besaß auch eine anderthalb PS starke Dampfmaschine für die „Mechanische Schuhfabrik G. Betzler“.

Abb. 14: „Sparkassengebäude“ mit Fenstern auf der Flußseite („Städt. Sparkasse“ zwischen den beiden Fenstern vorn rechts)

Dieses Gebäude kaufte die Sparkasse von der Stadt Kamen 1951, zusammen mit dem Grund und Boden. Als sie es im Jahre 1961 an die Stadt zurückverkaufte, geschah dieses zu einem für die Sparkasse äußerst günstigen Preis.

1978 schließlich verkaufte die Stadt die Immobilie an RAe Rethage & Götz-Kohring.

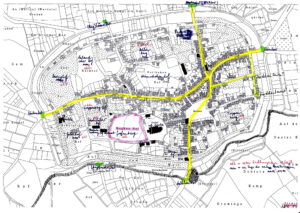

Da die Geschäfte der Sparkasse besonders im Zuge des Wirtschaftswunders sehr gut liefen, wurde das Gebäude in der Bahnhofstraße 13 bald zu klein, und es wurden erneut Neubaupläne entwickelt. In dieser Zeit versuchte die Stadt Kamen, sich der „schnellen“ Zeit anzupassen: „Kamen – die schnelle Stadt“ war ihr Motto. Viel Altes wurde abgerissen, Neues an seine Stelle gesetzt. U.a. wurde der alte Schützenplatz vollständig überplant. Er lag auf dem Gelände des Akenschockenhofes (auch Fetthaken– oder Sparrenhof).

Abb. 15: Urkataster von 1828

Der Schützenhof wurde in den 1960er Jahren abgerissen, das moderne Schuhhaus Wolter (heute Ernsting’s (sic) Family) an seine Stelle gesetzt. Es wurde ein Durchgang vom Markt zum Neumarkt, wie der Schützenplatz jetzt hieß, geschaffen (dafür wurde die Bäckerei von der Heyde am Markt abgerissen und der „Dicke Bölk“ an der Weststraße), um den Markt mit dem Neumarkt verbinden zu können. Aus dem Gebäude Bahnhofstraße 13 zog die Sparkasse am 17. September 1962 aus.

1962 bezog sie zum ersten Mal in ihrer heute (2025) 168-jährigen Geschichte ein eigenes Gebäude, das für weniger als eine Million Deutsche Mark am Neumarkt, vormals Schützenplatz, errichtet wurde.

Abb. 16: Lage am Willy-Brandt-Platz

Abb. 17: Städtische Sparkasse Kamen, 1962

Schon 1974 wurde dieses Gebäude erweitert, da sich die Geschäfte glänzend entwickelten.

Abb. 17: Sparkasse UNNAKAMEN, Geschäftsstelle Kamen, Haupteingang

1993 wurde der Neumarkt in Willy-Brandt-Platz umbenannt. 1997 fand die nächste Erweiterung und Umgestaltung der Front und des Eingangs statt. Diese ging einher mit einer umfassenden Modernisierung auch des Innenbereichs.

Abb. 18: Sparkasse UNNAKAMEN, Geschäftsstelle Kamen, Rückseite

Seit dem 1. Januar 2013 ist die ehemalige Städtische Sparkasse zu Kamen Teil der Sparkasse UNNAKAMEN, zum 1. Januar 2017 wurde auch die Sparkasse Fröndenberg eingegliedert, ohne daß sich das im Namen niederschlug. Die offizielle Eintragung im Handelsregister lautet Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen, Zweckverbandssparkasse des Kreises Unna, der Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen, der Stadt Fröndenberg und der Gemeinde Holzwickede. Der Hauptsitz unserer Sparkasse ist jetzt in Unna, wer mit ihr telephoniert, muß 02303 vorwählen.

Die Zahl der Sparkassenbediensteten hat sich seit 1945, als Herbert Heitfeld als Lehrling bei der damaligen Städtischen Sparkasse zu Kamen anfing, beträchtlich erhöht, von 3 männlichen, 7 weiblichen und 2 Lehrlingen (man beachte: er unterscheidet 1945 nach Geschlechtern, und die Zahl der Frauen ist höher); 2001 unterschied sich bereits deutlich: es gab 128 Vollzeitkräfte, 52 Teilzeit- und Ultimokräfte (= werden regelmäßig am Monatsende für wenige Tage tätig, sie dürfen aber nicht aufgrund einzelner, jeweils neu befristeter Arbeitsverträge beschäftigt werden). 2001 wird nicht nach Mann und Frau unterschieden, damals sollten alle gleich sein, die Trennung nach Geschlecht wird erst später relevant. Heute sind 443 Mitarbeiter in 15 Geschäftsstellen tätig = das Dreieinhalbfache! In gut 20 Jahren! Aber eben auch in der viel größeren Sparkasse UNNAKAMEN.

Das mag an ein paar Zahlen deutlich werden. Heitfeld gibt für 1942 16,5 Millionen Reichsmark (RM) als Einlagensumme an, für 1945 34,0 Millionen, mehr als verdoppelt in nur drei Jahren. Er liefert auch die Begründung gleich mit: Geld war in den 1940ern vorhanden, aber praktisch wertlos, und direkt nach Kriegsende galten die Regeln des Schwarzmarkts, und der funktionierte anders. Jetzt waren z.B. Zigaretten gültige Währung, und wer hatte, tauschte Wertgegenstände wie z.B. Eheringe, Schmuck usw. in Lebensmittel um.

Für 1945 gibt Heitfeld folgende Bilanzzahlen an: 37,8 Mio. RM Spar- und Giroeinlagen, 2,0 Mio. RM Hypotheken- und Kontokorrentkredite, 22,5 Mio. RM eigene Wertpapiere. Die Zahl zum 31. Dezember 2001 lauten: 1.008 Milliarden DM, in Euro 515 Mio. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 der vereinigten Sparkassen beträgt 3,544 Milliarden Euro, das Institut verfügt über ein Eigenkapital von 395,7 Millionen Euro und über Rückstellungen von 61,8 Millionen Euro. Es wird deutlich, ein wie wichtiger Faktor die Sparkasse UNNAKAMEN für den heimischen Wirtschaftsbereich ist.

Da Sparkassen gemeinwirtschaftlich orientiert sind, ist ihr Geschäftsverhalten nicht zuvörderst auf Gewinn ausgerichtet, doch Gewinn muß gemacht werden, sonst funktioniert auf Dauer kein Geschäft. Um hier die Balance zu finden, haben die Sparkassen, also auch die ehemalige Städtische Sparkasse zu Kamen, die heutige Sparkasse UNNAKAMEN, als Geschäftsmodell eine rege Stiftungsaktivität entwickelt: Für Soziales und Bildung wandte sie im Jahre 2023 610.000 Euro auf, für Kultur 570.000, für den Sport 350.000 und für Sonstiges 270.000, insgesamt also rund 1,8 Millionen Euro. In dieser Größenordnung bewegen sich die Stiftungsausgaben seit Jahren.

Es seien ein paar Leuchtturmprojekte erwähnt: Alle Schulen haben von der Stiftung Zukunft 2019 einen Klassensatz „Calliope“ zur Verfügung gestellt bekommen, Lehrkräfte wurden geschult, um die Digitalisierung an den Schulen zu fördern. Fünf Jahre später erhielten die weiterführenden Schulen einen Klassensatz Ozobot gespendet – ebenfalls verbunden mit einer Schulung der Lehrkräfte. Die Kulturstiftung fördert u.a. Ausstellungen und Konzerte. Jährlich wird ein Stipendium ausgeschrieben, mit dem ein junger Künstler gefördert wird und das mit € 5.500 ausgestattet ist. Manchmal wird auch Kunst angekauft und ausgeliehen. Letztes Beispiel: Das Bild „Kamen“ von Reimund Kasper, das jetzt im Rathaus hängt. Des weiteren wurde die Dauerausstellung „70 Jahre Grundgesetz“ gefördert. Und damit alles mit richtigen Dingen zugeht, entscheidet in den Stiftungen ein Kuratorium von 10 Personen über die Projekte. Das sind unterschiedlich qualifizierte Personen bis hin zu sachkundigen Bürgern. Bezüglich des Kunststipendiums wird die Sparkasse zusätzlich durch den ehemaligen Museumsdirektor der Weserburg in Bremen sowie Kunstprofessoren, die in dem jeweiligen Themenbereich unterwegs sind, beraten.

Ich glaube, so ist ein Teil des Gewinns gut angelegt.

Früher war die örtliche Sparkasse, entsprechend ihrer Gründungscharta, der natürliche Partner der kleinen Leute, weil sie überall, an jedem Ort, vertreten war und sich der lokalen Wirtschaft verpflichtet fühlte, mit der Gemeinde bzw. der Stadt oder dem Kreis als Garantiegeber. Hinzu kam die Beschränkung auf Spargelder und Kreditvergabe. Heute hat sich ihr Geschäftsfeld so ausgeweitet, daß die allermeisten Bereiche des Finanz- und Kreditwesens abgedeckt werden, Immobilien und Versicherungen eingeschlossen, so daß die Sparkasse heute mit Fug und Recht als Bank bezeichnet werden kann.

KH

Eggenstein, Georg (Hrsg.), Vom Gold der Germanen zum Salz der Hanse, Bönen 2008, darin: Peter Illisch, Germanen, Römer und Münzen in Westfalen, S. 59, (Hinweis von Robert Badermann, Stadtarchiv Kamen)

Encyclopedia Britannica, Chicago 1981

Heitfeld, Herbert, „Erinnerungen“, Kamen 2004

Herbert Heitfeld war von 1945 (Lehrling) bis 1988 (Vorsitzender der Vorstands) eine prägende Figur der Städtischen Sparkasse zu Kamen.

Pröbsting, Friedrich, Geschichte der Stadt Camen und der Kirchspielsgemeinden von Camen, Hamm, 1901

Auskünfte von der Sparkasse UNNAKAMEN

Abbildungen:

Jürgen Funke, Kamen: 1&2

Stadtarchiv: 3,7,8,9,10,11,14

Archiv Klaus Holzer: 4,12,13,15

Archiv Walter Christoph: 5

Photos Klaus Holzer: 6,16,17

Augsburger Münzwaage von Peter Neuss, 1791, © Kunstsammlung und Museen Augsburg: 8

Heinz Stoob, Westfälischer Städteatlas, Dortmund 1975